千禧年代的中式梦核里,总有开在街头巷尾的跆拳道馆。

早些时候,在中国内地众多中小城市的主要路口,常见为数不少的跆拳道教学场所,如今,其中部分机构已经停业,另有一些场所的透明门窗上,张贴着宣传散打和拳击的招生信息,仅有少数机构,依然专注于纯粹形式的跆拳道训练。

现在家长们面对的体育项目种类繁多,不再像过去那样主要局限于舞蹈和跆拳道,那个时代已经过去。回想社会普遍怀念的“经济繁荣年代”,曾经备受追捧的跆拳道作为热门体育培训项目,如今正经历着生存和发展的重大调整。

生存之道何在?这是跆拳道馆必须正视的课题,亦是整个体育教育领域未来必定要处理的难题。

一、跆拳道的“经济上行期”

回顾过去的路,跆拳道在中国普通市场的流行,一方面是因为项目自身的优势,另一方面也契合了当时的社会环境与条件。

朝鲜半岛上产生的跆拳道,在训练方面设有完整的等级划分标准,在比赛方面具备完善的规则体系,同时拥有成熟的礼仪规范,这种特点使它非常适宜向世界各地推广。

1988年汉城奥运会期间,跆拳道首次作为表演项目亮相国际赛场。与此同时,得益于中韩两国关系正常化的契机,跆拳道在国内开始实施体系化的普及工作。

1995年,中国跆拳道协会宣告成立,同时加入世界跆拳道联盟WTF成为正式成员。随着组织架构和规章制度逐步完善,这项兼具外来运动特色与激烈对抗视觉冲击力的跆拳道,很快受到国内年轻群体热烈追捧。

而将跆拳道运动推向巅峰的,是2000年悉尼奥运会,该项目成为正式竞赛内容,中国运动员陈中夺得金牌。

由此开始,跆拳道“火”遍了中国的大江南北。

广东震威体育的创始人刘青松,亲身经历了那个飞速发展的阶段。从他的角度观察,大众跆拳道市场的成长,与奥运会有着密切关系。在二十世纪90年代末的时候,几乎找不到专门练习跆拳道的场馆,多数是在体育设施里临时租用场地进行教学。进入2000年以后,广州才逐渐建立起正规的跆拳道训练场所。

2000年到2016年这十几年间,中国跆拳道队参加了五届奥运会,并且每一届都有金牌获得。在国际比赛上取得的出色成绩,也促使跆拳道运动在中国进入了蓬勃发展的阶段。

与此同时,大众热情的持续高涨,也离不开文化传播的推波助澜。

二零一五年,胡冰卿、杨洋、白敬亭等人领衔主演的《旋风少女》广受欢迎,剧中“旋风三连踢”等格斗技巧的生动展示,让跆拳道运动迅速升温,再次受到广泛关注。

那个时期体育培训的选项不多,跆拳道能满足家长希望孩子锻炼身体的需求,同时还能通过表演和竞赛这些活动,帮助孩子建立自信心,获得表现自我的平台,因此“让孩子学跆拳道”成了很多家长的一致决定。

山西跆风载道负责人马勇至今仍清楚记得那段热闹景象,他讲述道:那时根本不存在招生环节,暑假期间众多家长陆续前来登记,道服供不应求,短短两年间,他所在的道馆学员数量激增至原来的十几倍。

体育培训行业供给远远不能满足青少年人口增长的需求,导致跆拳道项目一度非常火爆。

不过,兴盛之中潜藏诸多风险。当时,处于体育训练领域发展前沿的跆拳道,引来了众多对体育领域了解不深的资本加入,同时行业内部也暴露出规模小、分布散、经营杂等参差不齐的状况。

二、风口过后,行业必将洗牌

火了二十几年的跆拳道,还是迎来了动荡的市场“重塑期”。

中国跆拳道队于东京和巴黎两届奥运会均未夺得金牌,这对项目的公众关注度造成了一定影响;与此同时,散打、拳击等新兴格斗项目的兴起,也在吸引着原本可能关注跆拳道的人群。

另一方面,教育体制的持续变革同样改变着课外辅导行业的现状。一些原本报名跆拳道课程的青少年学生,被迫终止了体育爱好小组的参与,转而把更多精力放在学业辅导课程上。

学员低龄化,成为了体育教培行业不得不面临的现实。

更发人深省的是,教育主管机构颁布的《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》里,本应和足球、篮球、乒乓球相提并论的跆拳道,最后被划为“新兴体育类运动”,与轮滑、滑板、独轮车、飞镖等一起列在第六类运动里。

这种划分方式也显现了跆拳道在人们心目中认知程度上的微妙变化,它曾经广受欢迎,如今似乎正逐渐失去往日的光彩。

根据多个道馆的统计资料,十多年前,小学生是跆拳道学员的主体,几乎占了百分之七十,不过现在,由于小学生面临的学习任务越来越重,道馆不得不调整招生方向,招收更年幼的孩子,如今儿童学员的比例已经接近百分之七十。

学员年龄范围缩小,也是家长期望发生改变的表现。现在,家长对兴趣班看法越来越实际,甚至更追求实际利益,不再只满足孩子“能学点东西”,而是更注重课程的价值、实际作用和长远意义,要求必须“学得值得”。

当前形势下,原先那些热衷扩张却忽视教学水平的道馆最先遭遇了停业潮,以河南为例,单单洛阳市,接近一半的道馆就因管理不善而停办,个别场馆即便在旺季,学员数量也仅有零星几个,经营状况十分危险。

当下,国内许多跆拳道场所接连停办,经营者纷纷失踪的现象,经由新闻媒体的不断报道和公众意见的持续升温,其影响范围日益扩大,导致参与者的信心逐渐衰退。

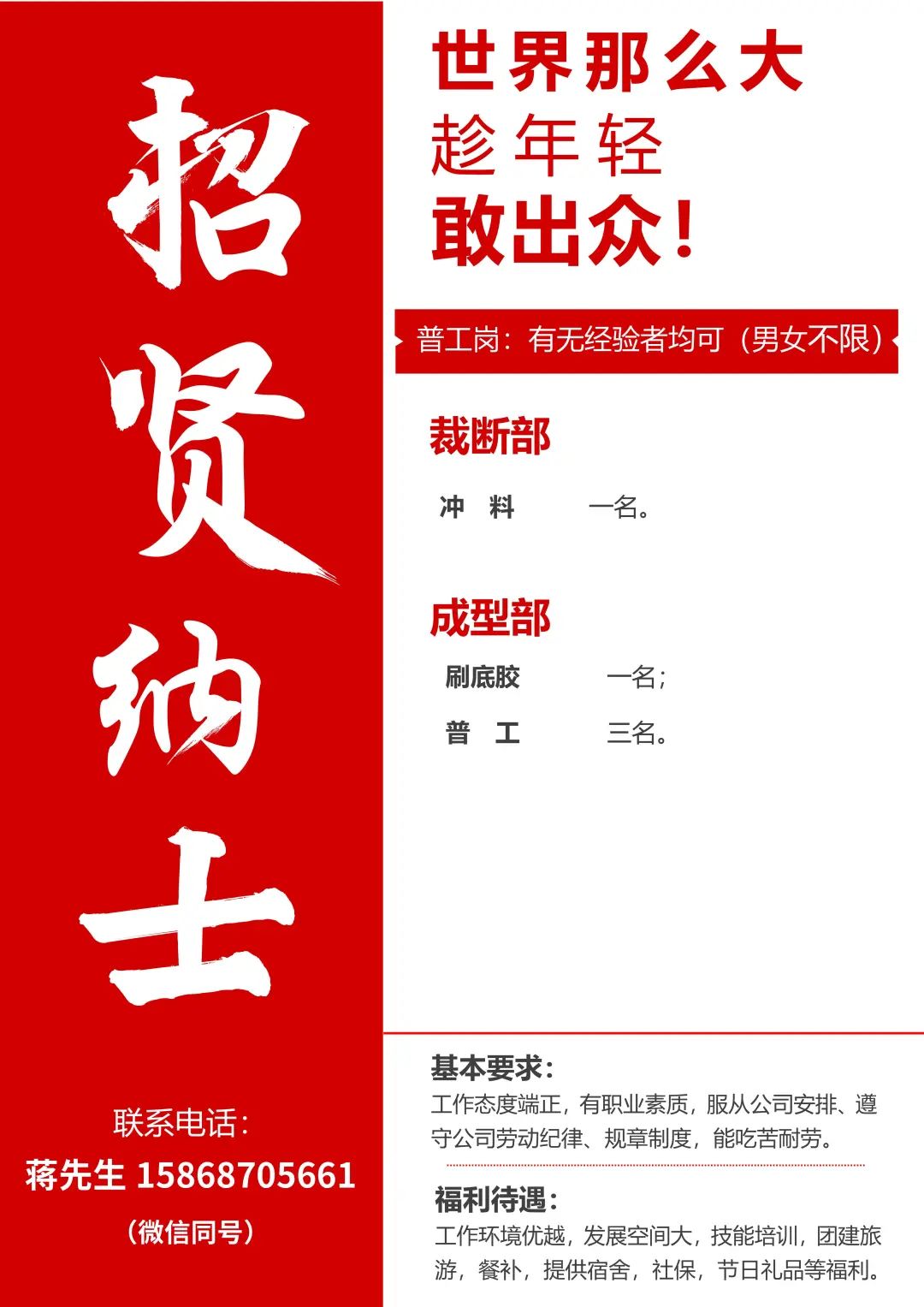

业内人士提到,面对跆拳道宣传材料时,他们往往流露出不屑的神情,这是客观情况的反映。

三、规模扩张后,价值深耕成为出路

行业内部的猜忌不断扩散,导致商业竞争加剧,同时也让跆拳道领域的长远发展蒙上阴影。

经济下行期间,道馆的生存之道如何寻觅?可以借鉴韩国模式,开设规模精简、特色鲜明的道场;或者参考美国经验,打造功能复合、适合多种健身活动的场馆。

多位道馆负责人分享的经营理念,体现了鲜明的本土特色,他们强调要精准把握顾客偏好,设计独特的教学项目,并且极其重视资金周转的平衡,这些才是应对市场波动、实现持续经营的核心要素。

马勇曾经遭遇过生死存亡的难关。大学一毕业,他就只花了一年功夫,在山西太原开设了七家分部。可由于把预收的款项当作了实际收益来管理,导致他在2017年年底就陷入了财务危机。

为了确保持续发展,他决定暂停四个教育点的运作,同时深入分析业务模式,确立了以合理管理、稳定获利为目标的策略。

表面上看是招生不足,实际上经营存在隐患。重整旗鼓后,马勇把道馆的目标客户锁定为邻近区域的中上阶层,只提供跆拳道相关服务,并将每位顾客的消费水平提高到两百元以上。他瞄准的,正是那些新晋中产阶级、具备高水准认知的家长们。

本领本身没有价值,体育训练售卖的是其中蕴含的育人理念。这些家长更加在意的是,体育活动能塑造孩子未来的人格特质。因此,我们所有的工作都是围绕着同一个目标进行的——造就自信,开朗,无畏,刚强的下一代杰出人才。

同一年份的岁末,刘青松也碰到了他职业生涯的分水岭时刻。当时,他掌管的震威体育经营着61家分支机构,几乎就要踏入资本市场。但在冲刺阶段,他们主动决定放慢发展节奏,把重心放在提升服务水准上,想要守护“为国家培育栋梁”的初衷,并且信奉长期价值理念以求持续发展。

震威体育目前仍管理着22家道馆,以跆拳道作为主要业务,并将相关配套服务开展得非常充分。刘青松表示:“机构不仅传授技术,更注重实现从‘学员’向‘会员’的服务模式调整。”

课堂上,他们整合了教育科学、儿童青少年心理辅导等知识,又将军事训练方式也包含进去,针对小学学生提供升学体育加分指导,针对初中生提供升学体育备考支持,针对高中生提供体育专项招生培训,并且给予学业发展建议等附加服务,全面增强学员的体质和意志力。

此外,他们还把会员服务拓展到训练场之外:在节日期间时常举办读书交流活动、主题聚会等文化节目,以此增强集体认同;针对双职工家庭的具体情况,与本地图书馆联手,在场馆中设置了“阅读服务站”,给予课后一对一辅导与情绪支持等帮助。

这种无微不至的关照,不仅密切了与会员的联系,更使道馆切实参与到了家庭和孩子的日常进步过程中,实现了从“单纯教学”到“全方位培育”身份的转换。

河南洛阳市精英青少年体育俱乐部的邓教练,在跆拳道教学领域已经工作了17年。随着市场需求的转变,他们调整了教学方案,增加了新的教学内容。

邓教练表明,从学员方面来说,即便是再出色的体育活动也会变得乏味,因此他们增加了体适能和跑酷,以此激发孩子的参与热情。针对家长的期望,又融入了中考体育所要求的科目等必要内容,使得训练更具实际用途。

值得注意的一个情况是,邓教练的机构里,一些已经进入中学阶段的往期学员,时常会重新回来进行训练,这些学员中既有初中生也有高中生,他们回到这里的目的,并非是为了进一步提升运动技能,而是为了缓解学业带来的负担,通过持续的训练来增强心理承受能力,邓教练认为,在体育训练中,对个人品格的培养和正确价值观的塑造才是最为关键的方面,他认为这个年纪的学员回来,主要就是寻求心理上的放松,在坚持训练的过程中磨砺意志。

外界时常对跆拳道行业表示悲观,精英俱乐部却依靠“前辈介绍新人”的方式,在今年夏天成功吸引了七百多名申请者,其中大部分是新生。他们没有太多花哨的手段,核心优势在于持之以恒的实践:不断强化与家长之间的深度交流,最终赢得顾客的长期信赖和实际投入。

四、跆拳道的命运,能教给其他项目什么?

北京体育大学副教授颜红伟,同时担任北京市跆拳道协会大众委员会主任职务,他提出,当前跆拳道运动正经历着深刻的转型,进入了一个以“共生竞争”为核心特征的新阶段。

先前,因为行业准则不够健全,技术架构与教学水平存在欠缺,虽然在一定程度上推动了大众练习场所数量的增加,却也因此引发了更多弊端。

稳固的授课技巧是根基,然而授课仅是起点,道馆作为经营实体,管理才能才是决定能否持续优质发展的关键要素。颜红伟着重指出,从事者既需掌握必要的商业常识,又要有产品功能拓展、建立全方位服务能力的远见。

需要明确一个核心疑问,那就是跆拳道对于儿童究竟有哪些实际益处?

任何项目之中,能造就国际顶尖选手的,只是极其少数中的极少数,数量非常稀少。体育训练的价值,主要在于帮助孩子建立持续终身的运动习惯,在紧张的学习、工作之后放松身心,缓解压力——从体育活动中汲取的顽强意志和勇往直前的品质,才是伴随一生的宝贵精神财富。

凯兴资本合伙人辛颖,作为体育产业资深分析人士,指出当前大众跆拳道领域存在价值重塑的现象。许多行业内的常规项目迫切需要革新,然而众多从业者仍旧将主要精力投入宣传推广环节,一心只想寻觅促销手段。这种策略虽然能在短期内获取部分关注度和销售业绩,但绝非可持续的发展路径。

唯有以产品为核心导向的企业,方能在竞争中生存下来。辛颖认为,这里的“产品”,首要是将跆拳道教学的内容加以改进,为不同需求阶段的学员提供更有价值的服务,倘若核心的跆拳道教学产品完善之后,便不必拘泥于课程本身,亦能延伸至整体体质训练、专项力量训练、体育用品、学习考察活动、训练项目以及比赛等层面。

现在的家长们,不再只满足于单一的课程学习,而是期待孩子能够获得更均衡的成长。

换言之,现在的客户群体已经实现了分级和归类。他们的需求变得更加明确,不再满足于那种大型培训机构所提供的、缺乏深度的、试图通过单一课程解决所有问题的体育教学,反而更偏爱能够提供专业细致服务、如同专属店铺般运作、并且具备俱乐部会员资格的培训方式。

这表明,跆拳道教学机构不能继续沿用以往那种单一模式,而需要针对学员的年龄差异、能力层次以及个人喜好,设计多样化的教学计划。针对年纪较小的学员,可以增加互动性强的游戏环节;对于青少年群体,可以提供更具规范性的品势训练和对抗性练习;对于成年人以及学生家长,可以安排以增强体质、缓解压力为主要目的的教学活动。

这是跆拳道得以存续的途径,也是所有体育训练行业在达到某个程度时,必然要走的道路。

根据基层工作人员提供的信息,大众跆拳道并没有像部分媒体报道的那样走向衰落,这个源自海外的体育项目进入中国后,经过数十年的发展,已经步入一个更为审慎和精细化的调整阶段,这是其生命周期中非常正常的一个环节。

也许,在体量上,跆拳道不再似从前般迅猛增长,不过参与者的忠诚度更高,收支状况也更稳健——这便是体育训练行业迈向新征程的应有形态。

那些因经营困境而舍弃跆拳道,转而追逐其他新兴体育教育领域的从业者,倘若依旧沿用陈旧的经营模式,即便在短期内能够获取利益,从长远角度分析,依然难免面临停业清算的局面。

对于市场来说,跆拳道完善的训练机制、别具一格的东方礼节传统以及奥运会项目的地位,是家长们挑选体育教育方向时重点权衡的因素。另一方面,那些最早通过正规渠道培养、曾指导孩子们参加比赛的一批教练,其评判标准也从单纯依据比赛结果,转变为更加看重整体素养与个人发展的教育观念。

这个行业的发展前景,并非取决于跟风追逐热点、追求短期利益,而是要看是否能够真正回归育人初心、重新定义意义。从业者既要掌握教学技能,也要理解人性;既要懂得招生技巧,也要擅长培养人才。

体育培训要实现可持续发展,就必须改变经营理念,不再只注重课程销售,而是要关注人的全面发展;同时,要调整发展策略,不再追求单纯的数量增长,而是要注重服务质量的提升。只有这样,体育培训才能突破发展瓶颈,真正融入中国人的日常生活,成为几代人共同参与的活动。