冯友兰在《中国哲学简史》一书中论述大乘佛教对中国哲学的贡献时说:“总的说来,大乘佛教对中国人影响最大的,是它的宇宙心性观念,以及可以称为否定性的形而上学方法。”(《中国哲学简史》)冯友兰这里所说的“宇宙心”,是与宇宙(古称“天”或“道”)同一的精神意识,不是心理学意义上的心(冯友兰称这种心为“个心”),而是形而上的本心。如果说“个体心”是一种经验意识,因而各有不同、各有局限,常常表现为私人意识的话,那么“宇宙心”则是一种超越、无限的“宇宙意识”(Cosmic Consciousness),不受个体生理心理的限制,因而能够表达宇宙本体当下的无限性,或者说它就是宇宙本身。在宋明理学中,这种“宇宙心”尤其表现在心学派或有心学倾向的思想家中。

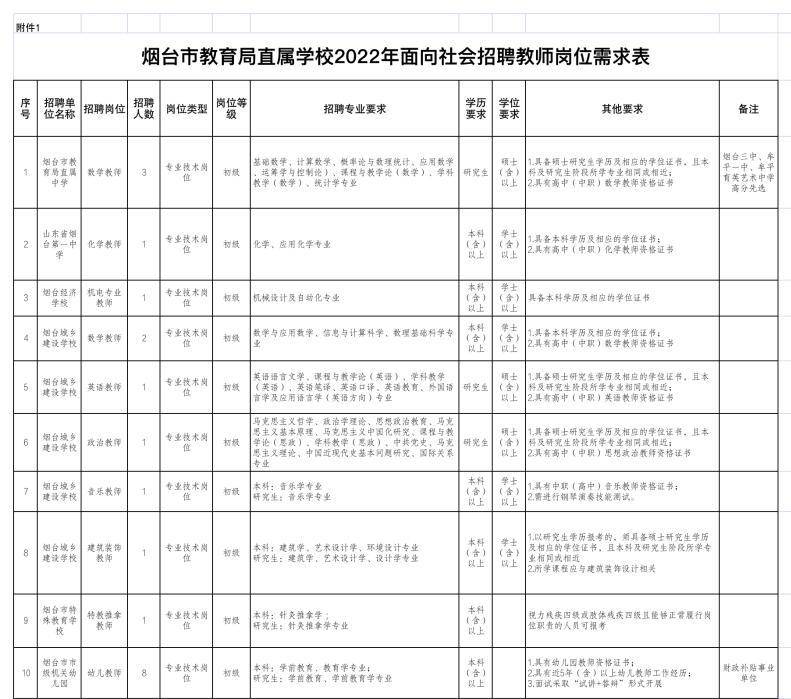

《大学传》一书图片

在佛教传入中国之前,儒家经典中就有“天心”或“天心”的概念。但其主要意义并非指天具有一种意识,而是“指天地宇宙万物运行的一种内在主导方向,一种深邃的主导趋势,类似人的心对身体的主导作用,成为宇宙运行的内在主导”(陈来:《仁的本体论》第227页)。这一概念在宋明理学中仍有重要意义。如朱子学者会说“仁”就是“天心”或“天心”,但他们通常认为,这种“天心”或“天心”其实是“无为”,即无意识。但在心学体系中,我们可以看到个体的道德心与“天心”或“天心”的统一。当然,这里所谓的“统一”,并不是说两心合一,而是指个体的心或良知是超越无限的宇宙本体。除此以外,宇宙再无其他本体。唐君毅说:“此外,宋明儒家陆、王等所言之心,即‘人心’或‘天心’,也有形而上的绝对意义。”(《中国人文精神的发展》)从这个意义上讲,心理学家所说的“宇宙之心”就是意识。冯友兰在《新理学》中说:“按心理学家的说法,我们个体人的自觉光明之心,就是宇宙之心。”既然这种自觉的、普遍的、超越的本心是宇宙的本体,对这个“宇宙之心”有所领悟的人,必然具有“宇宙意识”,对宇宙万物具有普遍的包容和仁爱,能够与万物产生共鸣、沟通。其终极境界必然指向“万物合一”,即万物都是个体道德意识的对象,都在这个“宇宙之心”的观察范围之内。对这个“宇宙之心”完全领悟的境界,就是宋代儒家程明道所说的“仁者天地万物合一”的境界。

程明道是第一个有这种“宇宙之心”意识的理学家。他曾说:“唯心即天”(《河南程氏遗书》卷二),“天人本一,无须言合一”(《河南程氏遗书》卷四),也就是说,这种心不是一种私人的自我意识,而是一种与天合一的意识,甚至本身就是宇宙(天)的本体。基于此,程明道的“仁者杂于物之体”、“此道无物之对立,大而无以言表”等,就是这种“宇宙之心”的体现。可见,这种“宇宙之心”是无限的,外界事物并不在此心之外形成关系,而是被此心所包容。明道进一步将其与孟子“万物于我”的仁道思想联系起来,说明明道的“天地之心”实际上是对孟子心性论、仁道论的继承和发展。

明道之后,陆象山是一位明确具备这种“宇宙之心”的心理学家。陆象山十一岁时,在一本古书中读到“四方上下谓之宇宙,古今谓之宇宙”一说,他突然感到内心有一种超越时空的无限感,用他的话来说就是“本来无限”。于是他提出了“宇宙即我心,我心即宇宙”的说法(《象山集》卷二二),可以说是对“宇宙之心”最明确的表达。象山所谓的“本心”就是指这种“宇宙之心”。他所说的“发本心”,就是要从个体的自我意识中凸显出我们的“宇宙之心”,成为我们人生乃至宇宙的真正主宰者。这就是象山所说的“先立其大”。这种“宇宙之心”(本心)本身就是宇宙普遍理(天理)的体现,所以这种心具有普遍性,也就是香山所说的“人心相通,心有同理”。当然,香山并不认为任何人的实际心理意识都是这种本心,就认为它是普遍的,因为个体心理意识可能受到脾气、物欲、观点、习惯等负面因素的影响,从而趋向于自私自利。所以不可能具有普遍性,也不可能成为“宇宙之心”。只有从这些因素中解放出来、升华出来的普遍道德意识,才是真正的“宇宙之心”。香山说“一自觉,即与天地同”就是这个意思(《香山外集》卷四)。当一个人的“宇宙之心”(本心)充分体现出来时,就是宇宙理的体现。二者是同一的,其普遍性是不言而喻的。圣人之心,就是这“宇宙之心”的体现。所以,从古至今的圣人,都是一心一意,一理一心。香山说:“圣人出自东海,心理相同;圣人出自西海,心理相同;圣人出自南海、北海,心理相同;圣人出自千代,心理相同,此理相同;千代之后还有圣人,心理相同,此理相同。”(《香山文集》卷22)还有一点必须指出,香山“宇宙之心”的本质,是对万物的普遍仁爱。因此,香山一方面把心上升到宇宙的高度,另一方面也认识到处于“宇宙心”境界的人,对万事万物都负有一种普遍的责任,即“天下之事,即吾一事,吾一事,即天下之事”(同上)。

香山的“宇宙之心”观念,是由他的弟子杨慈虎传下来的。有一次,杨慈虎问香山什么是本心。香山屡次以孟子心的“四始”(恻隐之心、羞恶之心、顺从之心、是非之心)回答,慈虎还是想不明白。其间,有两个人因卖扇子的事发生争执,来找慈虎评判。慈虎听完两人的陈述,对两人的对错作出了判断,打发两人离开。然后继续问香山什么是本心。香山回答说:“我听刚才来断扇子官司的人,知道对的就是对的,错的就是错的,这就是净忠的本心。”慈虎顿悟,“突然明白了,此心无始亦无终,突然明白了,此心无所不在。” (《宋元学案·香山学案》附录)慈湖所谓“无始无终”是超越时间的,“无所不在”是超越空间的。所以慈湖所领悟的本心,是超越时空的“宇宙本心”。慈湖基于这种领悟,写了《纪易》,认为《周易》不是在叙述宇宙的客观变化,而是在叙述“我”的变化。慈湖说:“易者,我,非他……吾性清明,非物,吾性无边,非量,天为我性中之象,地为我性中之形,故云‘天上,形成,地上,皆我所为’。”慈湖这里所说的“我”,不是个体的“小我”,而是包罗万象的宇宙万物的“大我”。这个“大我”其实就是他所悟到的“宇宙之心”的表现。

陈白沙是明代心学的创始人,他曾跟随明初朱子吴与弼研究朱子哲学,希望多读圣贤之书,获得启迪,但一无所获。后来他弃书入定,从而“默修蛛丝马迹”(《明儒》卷五),也就是悟到了自己的本心。这个本心,本质上就是一个超越、无限的“宇宙之心”。白沙对弟子们说:“此理极广大,无内无外,无始无终。无所不及之处,无所不运转之气。若能悟此理,则天地由我而立,万变由我而生,宇宙在我之中。”(同上)白沙所说的“此理”,无内无外,无始无终,无所不在,永不停息。其实就是超越时空的宇宙。领悟“此理”的心,浩瀚如宇宙,此时的主体,是一个与宇宙合一的“大我”。因此,可以说“天地由我而立,万变由我而生,宇宙在我之中”。从本质上说,这句话所描述的状态,就是杨慈湖《集义》中的状态。后来,白沙弟子詹甘泉继承了白沙“宇宙之心”的观念,写了《心性图》,其中说:“故心者,包罗天地万物之外,贯通天地万物之内。内外非二,天地无内外,心亦无内外,此是极端之说。” (《明儒》卷三十七)这个包括天地万物,大如宇宙,无内无外的心,是一种“宇宙之心”。真正认识了这个“宇宙之心”,现实中人就应该与宇宙万物产生合一感,从而爱护万物。甘泉说:“本心与宇宙合一……不知天地万物一体者,无资格谈本心圆满。”(《明儒》卷三十七)这句话表达的就是这个意思。

王阳明是詹甘泉的好友,明代心理学家。晚年他提出“心外无物”的观点,认为万物都在心的感应范围之内。从我心能感知万物的角度,可以说明万物与我为一。反过来说,正因为万物与我为一,我心才能感知,否则就不会感知。所以“心外无物”的本质,就是理学中经常提到的“万物为一”的仁学思想。曾经有学生问阳明,从物质形态上看,动物、植物等生物,以及天地人,都是不同的存在,为什么可以说和人是同一体呢?阳明回答说:“汝只观感应,不独动物植物,天地与我一体,鬼神与我一体。”(《传习录下》)可见,阳明是用心灵的感应能力来解释万物的一体性的。在阳明看来,从终极的角度看,宇宙万物可以看作是一个大体,人的本心或良心则是这个大体的精神主宰。所以,这种本心良心就是一种“大心”或“大良心”,其观察和沟通的对象应该遍布宇宙万物,而不应局限于个体生理体的关注范围。从这个意义上讲,本心良心就是一种“宇宙之心”。阳明有一次与弟子的谈话,充分表达了这一点:“师言:‘观此世间,天地之心何在?’”答道:“吾闻人,天地之心也。”又问:“人心何在?”答道:“不过一灵光而已。可见天下唯有此灵光,人以身相隔。”(《传西录下》)《礼记》曾言:“人,天地之心也。”阳明则按照《礼记》的说法,把人看作是“天地之心”(可以称为“宇宙之心”),但他进一步指出,“天地之心”其实是人的“灵光”,具体地说是人的本心或良知,而非本心良知之外的另一种超越性的存在。正因为人的“灵智”是“宇宙之心”,所以它充盈宇宙,不受个体躯体所限。因此,我们应关心宇宙万物的统一,不能被肉体所局限,陷入自私自利。晚年,阳明写了一篇著名的文章《拔根堵源论》,表达了“万物一体”的仁爱思想,充分阐述了人类对整个宇宙的责任。这篇文章的核心概念,就是这个“良心”作为“宇宙之心”。

总之,心学所说的本心或良知,并非经验心理学意义上的局限于个体生理躯体的个体意识,即并非“个体心”,而是一种超越时空局限的普遍道德意识,甚至是一种“宇宙意识”,即“宇宙之心”。这个“宇宙之心”把宇宙万物都纳入主体的观察范围,并把它们看作与人相关的一个整体,因此应该把它们作为一个整体来关爱。在这个意义上,“宇宙之心”是儒家仁爱在主体心灵中的充分发挥。明白了这一点,我们才能理解心学对心的一些看似夸张的描述,才能理解在此基础上的仁爱、对人和物的道德和社会实践。心学派的一切努力,都围绕着如何领悟、修炼、践行这个“天地之心”,其终极境界是“仁者天地万物一体”。心学派所言的“天地之心”对于我们今天构建人类命运共同体、保护生态环境有着重要的启发意义,能够为我们提供传统文化的精神食粮。

光明日报(2024年8月10日第11版)