最近全球媒体都对李嘉诚创办的长江和记实业有限公司(即“长和集团”)予以高度关注,关注其向美国金融机构贝莱德集团打包出口海外港口这一事件。我不认同国内部分自媒体大肆辱骂李嘉诚为“卖国贼”“汉奸”“老而不死是为贼”“殖民主义代理人”“向主子献跪”。

中国人每逢有不同意见时,倾向于使用大字报式的语言进行骂街。他们会突然给他人戴上一个道德或政治制高点的帽子,这样一来,就无法再继续交流下去了。如果有不同意见,就必须要依据事实、讲清道理,不然就无法进行讨论,而只能陷入争吵之中。

不过笔者不同意最近一些人对这件事进行简单化解读,他们脱离了背后复杂的政治背景,还替李嘉诚的企业无限制地讲好话。本文只是从巴拿马港口出售事件背后的更多信息开始,摒弃那些夸夸其谈,重新回到国际经济竞争较量本身来分析这件事。

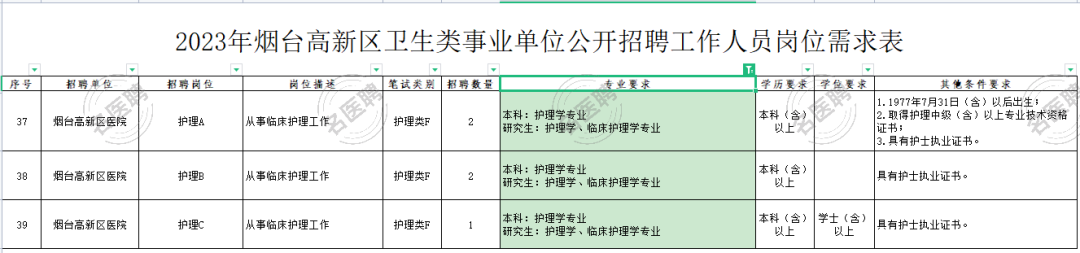

笔者首先来介绍和记港口在全球的相关业务与交易内容。1979 年,李嘉诚联合汇丰对和记黄埔进行了收购,自此开始涉足航运领域。到了 1994 年,正式成立了和记港口,以此来专门管理其全球的航运网络。截至 2023 年,和记港口在 24 个国家拥有 53 个港口。它每年的货物吞吐量达 8210 万个标准货柜。它是全球第六大航运公司,也是最大的私营航运公司。中国的航运王国和制造业王国地位,在相当大程度上依赖中远、招商局以及和记港口的全球港口网络布局。

1997 年,和记港口取得了巴拿马运河两端巴尔博亚港和克里斯托巴尔港的 25 年运营权。到 2021 年即将期满之际,又获得了 25 年的运营权。在巴拿马运河的五大港口中,有 4 个由华人资本运营,其中和记港口、台岛长荣以及新加坡国际港务集团分别运营部分港口,而美国企业仅控制着曼萨尼约码头。正因如此,特朗普称巴拿马运河被中国控制了。

这次和记港口将其境外港口业务全部出售,价格为 228 亿美元。这些业务共涵盖 23 个国家的 43 个港口以及 199 个泊位。之后,和记港口仅保留在中国内地和香港的码头。这次交易使得贝莱德能够控制全球约 10.4%的集装箱码头吞吐量,从而跻身全球三大港口运营商之列。原本中国大陆与美国在巴拿马运河控制的港口数量对比是 2:1,而此次交易后变为 0:3,这会让中国在西半球的航运影响力以及安全性遭受很大影响。

第一,关于和记港口和贝莱德交易背后的复杂政治背景。

现在刘梦熊以及国内的一些支持李嘉诚的人,他们认为和记港口的交易完全属于商业行为。他们常说“在商言商”“商人无祖国”,主张不要将商业行为进行政治化。如果对和记的交易有质疑和批评,就被视为狭隘的民族主义。

这些人把这个事情看得过于简单且过于善良,他们完全不了解,甚至拒绝去了解这个交易背后的复杂政治背景。

美国保守主义觉得,美国之所以丧失了经济霸权,一个重要缘由是丧失了制造业以及全球贸易网络的控制权。因此,在其 MAGA 计划和“2025 计划”里,重构供应链以及重构贸易网络控制权成为了核心内容的组成部分。

特朗普上任后发动关税战,他提议对进港的中国船只加收最高达 150 万美元的额外关税,还誓言要重新夺回巴拿马运河。这些举措都是其布局的关键部分:美国通过重新构建关税体系,以及重建贸易与港口控制网络,来增加中国的货物贸易成本,从而削弱中国最核心的经济竞争力。

贝莱德集团作为买主,如同众多华尔街金融机构那般,长期坚定地支持民主党,被共和党视作眼中钉。特朗普上任后,他们都遭受到了很大的制裁压力。在最近几个月,贝莱德集团持续向特朗普表达友好之意,退出了 ESG 和 DEI 计划,在意识形态方面逐渐向保守主义靠近。其收购了全球港口网络,其中包括巴拿马港口。这是向特朗普示好的一个重要实际行动。据 Bloomberg 等媒体报道,其 CEO Larry Fink 在进行这项交易之前,给特朗普打了电话并进行了汇报。

特朗普在 3 月 5 日于国会两院发表演讲时,宣称贝莱德和和记港口的交易。他高调地表示这一交易标志着美国“收回”巴拿马运河迈出了重要一步。那么,我们能否说这仅仅是一个商业交易呢?美国企业真的就是完全在商言商吗?这个事情的背后难道没有美国政府的背景吗?

贝莱德有“良好表现”,路透社报道标题为《Republican officials rethink BlackRock bans after Panama port deal》,即巴拿马港口交易之后,共和党高官开始重新思考解除贝莱德禁令。一些共和党领导的州重新允许该机构管理养老基金或国库基金,因为这项业务占贝莱德管理基金总额一半以上,共和党的这项制裁从根本上影响了这家机构的生存。

贝莱德的收购事宜,从美国方面来看,无论是企业还是政府,都带有极强的政治色彩,会对中美在全球贸易中的影响力产生此消彼长的冲击,特朗普以及美国媒体从未对此事有所隐晦。那么,我们为何要说这只是一个单纯的商业行为,而政府和民众的质疑是无中生有、小题大做呢?

第二,李嘉诚及长和集团无可非议?

所以中央对长和集团在内地的商业给予了非常照顾。

以北京为例,东方广场的门牌号是东长安街一号,它位于北京最核心的王府井商业区。该广场占地面积达 10 万平米,建筑面积达 80 万平方米,是长安街沿线最大的单体建筑。大家都知晓长安街沿线有中央部委以及央企、国有银行总部。任何一个建筑都蕴含着深刻的政治内涵,一个港资企业能够获得如此大的地块,必然是得到了政策的优待。李嘉诚在上海开发的世纪汇也处于核心位置。

1997 年到 2014 年大批抛售内地资产之前,内地逐渐成为长江实业和和记黄埔的营业额主要来源。内地的营业额占据其一半以上,同时也是其利润的主要来源。长江实业在内地获得了某种程度的特殊政策,这使得它的净资产从 709 亿港元增长到了 4060 亿港元,增长幅度达到了 4.72 倍。同时,香港的 GDP 仅增长了不到一倍。这其中固然有李氏父子商业才能的因素,但更大程度上是因为借助了中国经济的崛起以及中央的优惠性政策。

从中央的角度来看,李嘉诚行事不讲道义。他只愿与国家同享甘甜,却不愿共同承受困苦。在国家需要之时,他不愿意承担风险。而对长和集团而言,这个风险并不算大,因为和记港口的业务在其商业版图中所占份额仅约 3.5%,远远低于华为所承受的美国制裁风险。从这个层面讲,李嘉诚是缺乏所谓中国传统文化中的信义的。

另外,仅从内地商业经营的角度来讲,李嘉诚存在着各种违背道德且唯利是图的行为。例如,他极为擅长囤地以及捂盘不进行开发。他将在香港赚取平民血汗钱的那一套做法,又在在内地进行了复制。

以和记黄埔在北京东四环姚家园高端住宅区的项目为例。2001 年,该公司以大约 1750 元每平方米的价格。拿下了 40 万平米的住宅建设用地。并且约定在 2006 年底将其开发完成。事实情况是,和记黄埔到 2024 年才将这个地块开放。最后一期楼房售价为 7.6 万元/平方米,溢价超过 40 倍。详情可参阅 21 世纪经济报道的《长和系的土地生意经:从“囤地”到套现离场》。

讲这个故事,是为了说明李嘉诚的经商逻辑。他出售港口属于商业行为。然而,他确实不是愿意对社会做出自我牺牲的人。长和这家企业对商业利益最大化过于看重。一个企业不能不讲利润,但只讲利润也是存在问题的。

第三,现实主义国际竞争中企业的角色问题。

有人会提出疑问,按照你这样的说法,长和所遭受的损失该由谁来承担呢?难道要让企业成为牺牲品、冤大头吗?此前我已经讲过,长和的海外港口业务仅占比不到 4%,完全有能力承受这一损失,并且它之前从内地获取的利润,远远超过了这个损失的数值。

(港口只占长和集团业务中一小部分,图片来源:财联社)

另外需要指出,当世界进入只注重实力和利益的阶段时,国际竞争需要本国企业予以配合。美国制裁中国并限制出口,难道英特尔的利益没有受损吗?然而,它却需要进行配合,美国的企业都得违背市场和法律的原则来配合。中国要与美国竞争,自然需要中国的企业予以配合。这几年中美在经济方面展开竞争,其结果显示,最大的风险并非在于斗争,而是有可能在于妥协。因为妥协退让是没有尽头的,并且妥协也无法赢得对手的尊重与怜悯。

第四,在经济民族主义回潮的这个时代,“商人无祖国”仅仅只是一种幻想。

在新自由主义大繁荣的时代,曾经流行“资本无祖国”“技术无祖国”“商业无祖国”这样的说法。这显然是基于一种理想化的设计,即只有在大家都遵循理性规则时才能实现。但是,即使在全球化处于最高峰的时期,这种理想似乎也未曾实现。商业不断被政治化,市场竞争不断与人权、宗教、意识形态等相互挂钩。然而,人权、宗教、意识形态的标准是浮动的,能够被不同人群自由地加以运用。并且对于同一群人而言,在不同的历史时代,这些标准也有着截然不同的表现。

尤其是特朗普主义兴起之后,资本、技术、商业的民族主义属性日益增强。美国企业能否对一个国家自由进行投资?能否自由进行技术出口?美国国会是否会进行审查?商务部、财政部、国防部、白宫贸易代表办公室难道没有几千种禁令吗?其他国家能否自由在美国开展投资?只要是金额大一点的收购案,就会遭到美国国会以国家安全理由进行审查吗?“商人无国”这种说法是不存在的,即便在当初那个最高调宣扬经济自由化的国度也是如此。

因此,李嘉诚事件背后的舆论折射出了一个普遍现象:我们很多知识分子还沉浸在过去新自由主义经济逻辑的叙事里,他们忽略了全球竞争的复杂性,也忽略了经济科技竞争向民族主义回归的现实。用过去的标尺去衡量现在的事情,自然会得出错误的测量结果。对美国企业可以漠视不管其祖国,却要求中国企业不能有祖国?