关于“招人难”与“就业难”并存现象的分析报告

上述分析揭示了劳动力市场中的一个显著矛盾现象:在同一市场条件下,既存在“招聘人才较为容易”与“招聘人才较为困难”的并存,也出现“就业相对容易”与“就业相对困难”的现象。这一矛盾的本质在于供需双方的不匹配,而非仅仅是劳动力数量的过多或不足。对此,我们将从多个角度进行深入剖析:

一、矛盾现象的本质解析

1. “招人不难”与“就业不难”的前提

企业若降低职位标准,包括降低技能要求、薪资水平以及福利待遇,抑或是求职者减少对职业的期望,比如不苛求专业匹配、发展前景或薪资下限,那么就业市场中的供需双方便更容易找到契合点。在这种情况下,“数人争抢一个职位”、“全天候求职”的现象屡见不鲜,其核心反映的是低质量就业的供需双方达成了某种平衡。

2. “招人难”与“就业难”的核心

企业面临招揽“理想人才”的困境,原因在于符合职位所需技能、过往经历及薪酬期望的应聘者数量有限;而求职者难以寻觅到“理想职位”,主要因为岗位要求与他们的专业背景、个人能力及职业发展方向存在不吻合。这一现象本质上揭示了高质量就业市场中供需之间的不匹配问题。

二、供需错位的具体原因

(一)企业端的困境

岗位需求与市场供给之间存在不匹配现象:一些企业对岗位所需技能设定了过高的门槛(例如要求“三年工作经验+硕士学位+月薪五千元”),或者对于新兴领域(例如人工智能、新能源)的人才选拔标准模糊不清,这造成了符合条件求职者的数量极为稀少。

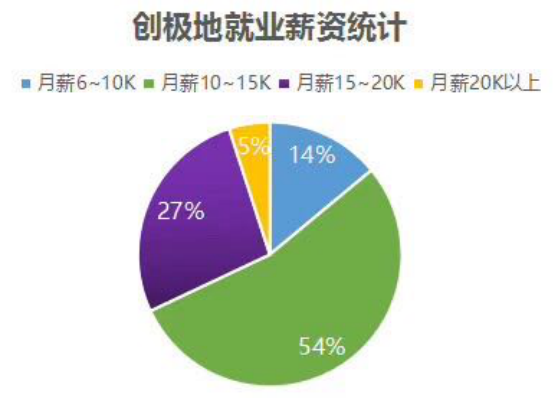

薪资水平与个人贡献不成正比,企业往往过分削减人力成本,提供的薪酬低于同行业普遍标准,同时缺少职业发展的上升通道和必要的福利待遇,这使得企业难以吸引具备丰富经验的高素质人才。

招聘途径与目标受众存在偏差:过分依赖传统招聘平台发布高级职位,或者未能针对特定技能群体(例如技术论坛、行业交流活动)进行精确触达,因而出现“发布的岗位无人问津”的现象。

(二)求职者端的困境

求职者的职业期望与市场实际情况存在偏差:许多求职者,尤其是应届毕业生,对于薪资水平和职位级别的期望超越了他们的实际能力,有的甚至坚持“只去大公司”或“只从事本专业工作”的原则,从而忽略了市场上那些适合他们当前条件的过渡性岗位。

技能与岗位需求存在差异:伴随着产业结构的提升招人,制造业流水线等传统岗位数量减少,而数字化运营、跨境电商等新兴岗位的需求却在不断上升;然而,求职者的技能更新未能跟上步伐招人,很多人仅掌握基础办公软件,对于数字化工具的应用能力不足。

在信息获取和自我定位方面存在偏差,人们往往过分依赖招聘平台上的“表面信息”,例如仅关注岗位名称,却未能深入探究企业的具体业务和岗位的实际工作内容。这导致求职者提交的简历与岗位的核心需求并不匹配,比如,“市场营销”岗位实际上需要的是“短视频策划”能力,而求职者可能仅有传统的文案工作经验。

(三)外部环境的影响

产业结构调整步伐加快,在这一过程中,传统制造业正逐步向服务业和高科技产业转变。然而,这一转型导致了低技能岗位数量的减少,与此同时,高技能岗位的需求却在增加。这种变化在劳动力市场上形成了“时间差”,进而引发了阶段性供需的不平衡现象。

教育领域与市场需求存在偏差:高校专业设置更新不够迅速,导致一些热门专业(例如法学、新闻学)的毕业生供过于求,与此同时,一些紧缺专业(如智能制造、养老护理)的人才供应却显得不足,从而加剧了“所学非所用”的矛盾现象。

三、解决方向建议

(一)企业端:优化需求与匹配效率

在明确岗位的核心需求时,需对“必要条件”进行界定,例如技能证书和经验年限,同时也要识别“加分项”,比如额外的技能和行业资源。这样做可以防止因追求完美而遗漏了合适的人才。

设定合理的薪资水平与职业发展路径,依据行业薪资调研结果构建薪酬结构,并确保提供相应的培训机会和晋升途径,以此通过“长远价值”吸引人才,而非仅仅依靠“低薪吸引劳动力”。

在招聘过程中,需精心挑选合适的渠道:对于高端职位,应运用猎头服务和内部推荐;对于技能型职位,则应与职业院校及培训机构建立合作关系;而对于新兴领域的职位,则应在相应的垂直社区(例如GitHub、知乎行业话题)上发布招聘信息。

(二)求职者端:调整预期与提升匹配能力

明确自我价值定位:依据教育背景、过往经历及专业技能对自身在市场上的竞争力进行评估,秉持“就业优先,择业后继”的原则,通过担任临时性职位来丰富工作经验(例如,应届毕业生可以从助理职位起步,逐步向理想职位迈进)。

积极提升自身技能库:留意行业动态,例如通过分析招聘平台上的热门技能关键词,利用网络平台上的教育资源,比如Coursera和B站,学习相关数字化工具和专业知识,以填补技能上的不足。

在实施精细化投递策略时,应针对具体岗位要求对简历进行优化调整,例如强调与岗位相契合的项目经验;同时,通过企业官方网站和员工内部推荐等渠道深入了解岗位的实际工作内容,以此避免进行无针对性的“海投”行为。

(三)社会层面:搭建供需桥梁

强化校企合作:促进高校与企业共同设立实践训练场所,依据企业实际需求对专业教学计划进行优化,确保学生在校园内就能掌握与岗位相关的实际操作技能(例如,通过校企合作培养“定向培养班”)。

政府或行业协会需构建完善的职业培训体系,针对新兴岗位如短视频运营和工业机器人操作等,提供普遍适用的技能培训,以助力低技能求职者实现职业转型。

提升招聘信息清晰度:平台规定企业需明确标示岗位的主要工作内容、薪酬区间以及职业发展通道,以此降低求职者因信息不对称而进行的无效求职行为。

四、结论

劳动力市场正经历从注重数量到重视质量的转变,这一过程中“招人难”与“就业难”的冲突,其核心是转型期的阵痛。要缓解这一矛盾,企业需理性定位招聘需求,求职者应合理调整自己的期望,同时,社会层面应积极促进技能培训与产业需求的紧密结合。唯有“岗位需求”与“人才资质”、“企业愿景”与“职业期望”达到和谐统一,方能让就业难题转化为就业良机,实现从招聘困难到精准招聘的华丽蜕变。