根据不同地方的特点整合各学习阶段的教育物资,促进不同学习阶段之间的灵活变动和资源平衡分配

作者 陈志文(中国教育发展战略学会学术委员)

最近,南方周末刊登了一篇标题为《新生数量骤降,小学教师“闲置”之后》的文章,引起了广泛关注。文章指出,依据北京大学副研究员田志磊的调查,2023年至2027年间,河北、河南、安徽、湖北、湖南、江西六个省份的小学学生数量预计将下降超过百分之十五。由于学生数量减少的情况,如何安置多余的教师,成了一个需要解决的难题。

最近,部分小学教师的工作调动、岗位调整等消息不断传出,持续吸引着公众的目光。

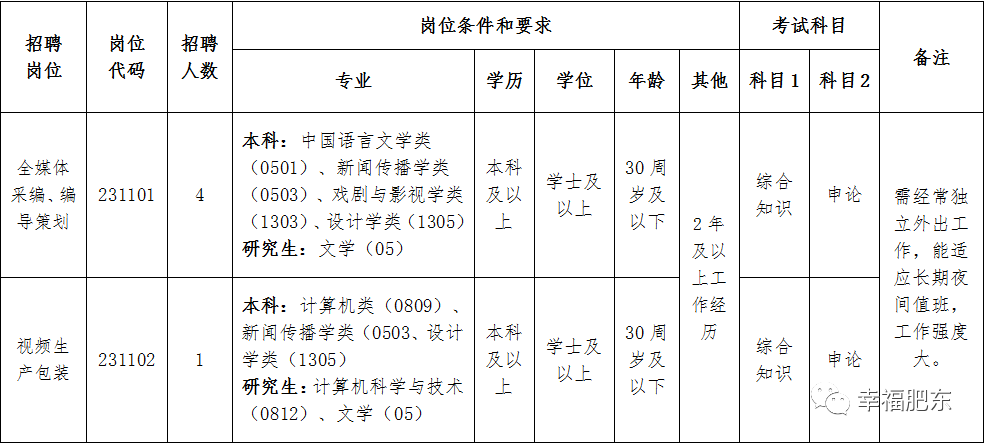

实际情况是,依照人口增减来科学分配教育物资,是现在教育领域面临的重大挑战。中央与国家政府颁布的《教育强国发展蓝图(2024至2035年)》就清楚指出,要依据不同地方的特点,实现各教育阶段资源的共享,同时强化不同阶段间的灵活调整和剩余资源的重新分配。

8月23日,衡山县城南实验小学的部分教室,其内部陈设尚未得到更新,保持着学期末时的原貌,其中一间教室里,四五十张课桌椅被紧密地排列在一起,占据了整个空间,照片来源于南方周末

多余的小学教师如何安置?根据新闻报道,各地主要采取三种措施:首先,将他们调往初中或高中任教,因为当前许多中学正遭遇师资不足的状况,或者让他们转而从事教学辅助工作。其次,裁减非正式聘请的教学辅助人员,并且严格限制教师的录用规模。再者,鼓励他们转行从事其他行业的工作。这些教师已经不再在学校从事教学工作,而是调往其他行政职位,例如到地方政府的其他部门任职。

确实存在部分学者探讨了针对小班教学的解决方法,他们指出学生数量下降促使教育形态发生变革,可以由“划一规范”慢慢过渡到“量身打造”。

小班化教学确实是一种解决方式,它的主要好处是班级规模变小,教师能更专注地针对不同学生进行个性化指导。不过,从实际情况看,这种解决方式不一定适用于所有情况。小班化教学需要投入更多资源,也容易受到条件限制。即便能利用闲置的教师力量,实际的人力消耗并不会降低,财政负担依然沉重,甚至可能因为改革带来额外的事务性开支。部分区域,并非北京、上海等财力雄厚且经济发达的地方,其余多数区域,对于小班化教学改革的推进,动力较为不足。

另一面,教师数量过多的情况主要出现在人口外迁的乡村和乡镇地带,与此同时,人口集中迁入的城市,教师资源或许依然不足,这种地带之间的不均衡状况,恐怕难以借助缩小班级规模的教育革新来加以纠正。

怎样处理小学教师数量过多的情况,关键措施主要有两项,一是管理当前教师队伍的整体人数,二是借助专业学习,推动教师在不同学段间流动,或进行岗位调整,甚至跨区域调动;三是依靠部分教师队伍的老去或离职,达成人员自然减少的目标。

小学教师的学段转换,部分家长或许存有疑虑,认为教学水平会下降。实际上,当前众多青年教师均拥有本科及以上学历,并且积累了丰富的课堂教学实践经验,通过专业化的培训完全可以胜任新的教学任务。此外,不少地区也制定了具体规定,要求教师必须持有初中和高中教师资格证书,并承诺优先安排符合条件者到新的学段任教。还有部分区域正在着手制定关于教师岗位调整、优化师资队伍结构的相关政策。

我们具备特有的制度条件,在各地根据实际情况的尝试中常常能找到应对之策,不过无论运用何种方法,眼下都需防患于未然,依据学生数量的变化来调整师资的整体规模。教育资源分配的调整,针对中小学教师,要兼顾两个因素,一是学生数量的减少,二是城乡间学生流动的加剧:随着城市化进程,乡村和城镇学生大量外流,同时一些城市学校却遭遇学位紧张的问题。

根据当前人口动态变化,部分地区小学教师数量过多或仅是初步显现,从这个观点出发,教师们需要主动进行职业生涯设计,增强自身独特价值,不管外界环境怎样转变,社会对优质教育的追求不会改变,人们始终期盼得到更细致、更优质的教学服务。