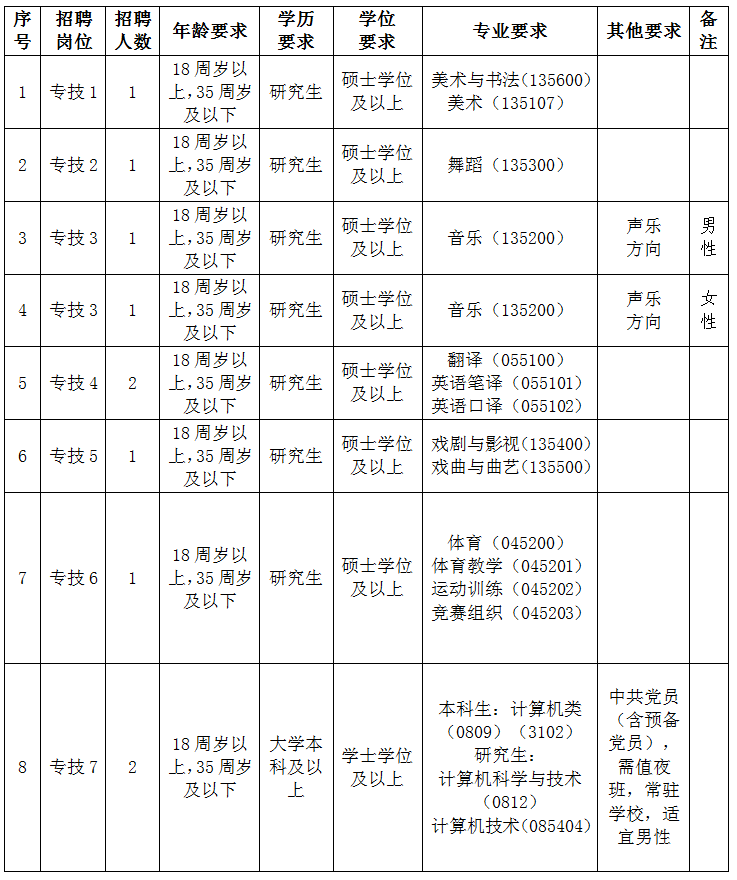

有人说,刘铮的《西书东藏:中国文化名家外文书籍集》(以下简称《西书东藏》)是一本小书格式精美、构思巧妙、故事通俗易懂;但这也是一本大书。本书记录了中国近代37位著名学者、作家、文化人士阅读和收藏的西方书籍。一代人的阅读选择、视野、个人品味、气质都在其中体现。

在中国,对古籍的研究和写作已有不少,但从未有一部像《西书东藏》这样研究近代以来在国内流传的外文书籍的著作。次。

在记者与刘铮的回忆式对话中,他讲述了读书、藏书的故事,也进行了一场“知识的检验”,充满了内心的激情。

我生来就有这个印记

上观新闻:您是如何爱上旧书的,又是如何开始收藏书籍的?

刘铮:如果当代中国学者存在“代沟”,那么我认为80年代之前出生的人和80年代及以后出生的人可能处于“代沟”的对立面。之所以这样划分,是因为80年代及以后出生的人基本上没有以前读者那样的对书籍的饥渴和贪得无厌的占有欲——这就是文化基因稀缺性的伤痕。 。

我生来就有这个缺口。对于我们这一代人来说,区分新书新书似乎没有什么意义。重要的是他们是否可以阅读并拥有它们。我从很小的时候就开始购买二手书。印象最深的一次是小学六年级的时候。我带着压岁钱去了一家古籍书店,买了两册《孟子译注》。如果我没记错的话,上面署名是“兰州大学”。 1960年版的《国文系孟子译注组》与后来署名“杨伯钧”的版本不同。当然,我并不是说我当时就能看懂这类书。其实我一直觉得我可能不是一个好的读者,也不是一个好的作家,但我应该算一个合格的买书人。直到今天,我仍然坚守着“买买买”的“信条”,仿佛和小时候没有什么不同。唯一不同的是,阅读的范围逐渐扩大了。如今,外文书籍的购买量已经远远超过了中文书籍的数量。

上观新闻:对于中文的旧书,可以去国有书店、私营书店、旧书店等,对于西班牙语的书,你是如何找到的?

刘峥:20年前,我在书店、书摊买了很多外国书。还记得清华大学的小树林里,有人摆摊出售北外图书馆的英文旧书。我就像一只小老鼠掉进米缸里,再也不想回来。我的钱不够,就跟人借钱再买。后来随着网络时代的兴起,我主要是在网上购买二手书。其实,买书没有什么秘诀,无非就是一个“勤”字。用心去寻找,用心去寻找,你一定会有所收获。

上观新闻:收藏西方书籍和中国书籍有什么区别吗?

刘铮:我觉得没有太大区别。只是在中国,很多书店老板不太懂外文,甚至不知道如何阅读外文书籍。有时他们会收取过高的价格,当然,有时他们会“遗漏”一些东西。因此,与中文图书相比,在中国购买外文图书的机会更大。机会意味着可能会有惊喜。

上观新闻:收藏这些中国文化名人的书籍,关键是要懂得辨别真伪,能够从鱼龙混杂的书籍中挑选出有价值的书籍。如何才能实现这一目标?

刘铮:鉴别真伪是一件复杂而困难的事情。我认为最好时刻保持“如履薄冰,如临深渊”的心态,即使你已经是专家了。对于新收藏家来说,也许关键的一点是不要总是认为自己是幸运的。相反,如果你经常认为自己面临的可能是一个陷阱,那么真正落入陷阱的概率就小得多。相信自己是人的天性;怀疑自己是违背人性的。在欣赏和收藏方面,不妨反人性地思考。至于辨别能力的提高,无非就是靠勤学苦练。每个职业都是如此。所有方法都是统一的。

上观新闻:在我国现代藏书家中,阿英与郑振铎堪称“绝代双骄”。阿英曾说过,寻书、访书不易,充满坎坷。他还写了一副对联自嘲:“你写得这么辛苦,买书就够了。”你觉得这条路苦吗?

刘铮:藏书作为一种爱好,不能是痛苦的。任何爱好之所以能成为爱好,是因为它令人愉悦、令人上瘾。当然,成瘾行为会引起内省,而在内省过程中,人们往往会对它做出不太有利的评价。然而,这种情况下的评价并不客观。声称寻找和访问书籍并不容易,这只是一个甜蜜的抱怨。重点是甜蜜,而不是抱怨。

尝试让书流畅起来

上观新闻:从书籍作家到一代又一代的藏书人,您是否从老书和人物的故事中感受到时代的变迁和时间的流逝?

刘铮:我觉得学习的人和不学习的人最大的区别可能就是时间观念的不同。读书的人总会被书中的文字提醒着历史的存在和时间的流逝。 《西书洞藏》中有很多篇章,展现了读书思潮的跌宕起伏。比如,新中国成立后,一些外交官买书出国留学。 20世纪50年代,李一猛在维也纳从事外交工作,致力于寻找“红色善本”——马克思、恩格斯著作的初版原版。后任外交部副部长的乔冠华在我的书中收录了他1961年在瑞士日内瓦读到的一本文集《马克思恩格斯通信选》。乔冠华在题词中写道,1938年,他从德国留学回来不久,在广州第一次读到《马克思恩格斯通讯选》; 1959年,他在北京第二次读了这本书。 1959年他第三次读这本书。我1961年在日内瓦读这本书。这些购买和阅读行为带有鲜明的时代印记。

上观新闻:《西书东隐》这本书的英文名是Travelling Books(直译为“旅行书籍”)。在您看来,当书籍“旅行”时会发生什么?

刘铮:书籍的特殊之处在于,它不仅是知识、观念、精神的无形载体,而且是占据相应空间、具有一定价值的有形商品。每一本来到中国的外国书都经历过跨境旅行——这个事实看似理所当然,但细想之下其实是很有意义的。一方面,这种旅行促进了知识、观念、精神的交流。另一方面,它也是经济和物质文明传播的客观痕迹。对这两方面的深入探索会给人们带来启示。当然,《西书东藏》更侧重于这些西书的历史遭遇。和书的主人一样,他们走遍了世界各地,甚至遭受过流离失所的痛苦。在经济困难的时候,它们被转卖,被遗弃,流经各种人的手。书籍的命运也是人类命运的缩影。

上观新闻:整理这些记忆对于公众来说意味着什么?

刘铮:从学术角度来说,《西书》属于书籍史和阅读史的研究,是近代中国西学传播的一窥。当然,我们不能将其视为学术,而是将图书的购买和阅读行为视为一种独特的生活体验。通过仔细考察那些文化大师与西方书籍之间的互动,我们可以了解他们之所以成为他们的一些关键要素,进而反思我们自己的时代以及我们自己与书籍的关系。

上观新闻:您如何看待当今二手书行业的生存环境?

刘铮:我很感谢旧书行业的从业者。我始终相信,书籍的流通离不开人的努力。但说实话,我国旧书行业的专业化水平还很低,很多从业者几乎对自己卖的是什么一无所知,这实际上阻碍了旧书的流通。从长远来看,提高专业水平对行业和消费者都是有利的。

读书需要努力

上观新闻:您有如此丰富的阅读经历,哪本书对您影响最大?

刘铮:我这一生读过的书一定有两万多本。确实很难回答哪一件对我影响最大。我觉得周良的旧文集《语言与语言》(Language and Languages)可以说是最让我震撼的一本书了。这本书是周先生1940年在哈佛大学攻读博士学位时学习语言学时读到的。他在阅读过程中在书中留下了许多痕迹。我统计了一下,这本书的文字有436页,周老师的划线和注释共有354页。这意味着80%以上的页面都有周先生的笔迹。我读过不少书,但从来没有对某一本书投入过这么大的精力,也从来没有这么认真地对待过读书。这是一本让我既敬佩又羞愧的书。

后来我经常看《语言与语言》这本书。更准确的说法可能是摩擦。这对我来说是一种启发,因为很多时候读书不仅仅是一种休闲活动,读书和学习需要刻苦和努力。 《语言与语言》这本书是前人学者之学的扎实展示。当我今天感到懒惰想停止学习时,翻一翻这本书,甚至有时只是看看书架上的书,都能重新点燃我心中的火焰。事实上,在人生的不同阶段,你可能会遇到同样的障碍。你所能做的就是深吸一口气,重新面对它。

上观新闻:哪个藏书故事给你印象最深?

刘铮:英文有一个词叫serendipity,指的是当好事从天而降,砸在你头上时的那种意外的喜悦。有时你只是下了订单买一本书,你因为书的内容而去那里。但当你收到包裹,展开书页的那一刻,你突然发现这是一本古老的名著集,而且它有一个故事。对于我来说,这样的幸运是难忘的。 《西蜀东藏》所写的两本书就属于这种情况,其中包括周作人以前收藏的《解本希英词典》。当时我只想买一本古希腊参考书。拿到手后,我仔细查看了书上的印章,确认这本书的前任主人就是周作人。当然,买书这么多年,类似的运气已经发生了不少,以后我会尝试再写一下。

上观新闻:您说您觉得自己受了这些书的恩惠,如果想报答的话,就必须写这些故事。你说的这个债务是什么意思?

刘铮:在寻找、阅读、研究、写作的过程中,这些书有点像缪斯。他们可能不会立即给你任何东西,但他们会引导、提醒和揭示。跟随他们,你将走进一个世界。新的领域,一睹、了解、洞悉那里的秘密。说起来,我可能就像武陵的渔夫一样,只是从自己的经历讲述桃源的故事。

《西书东隐:中国文化名家外文藏书》

刘铮 撰稿

上海文艺出版社

栏目主编:顾学文