张礼和指出,科研之路犹如滚雪球,需从夯实基础做起,逐步壮大。因此,我们不应急功近利,学会耐心等待,即便遭遇失败,也能从中汲取教训,坚持不懈地继续前行。

【人物名片】

张礼和,江苏扬州人,1937年出生,现年已88岁。身为中国科学院院士、药物化学家以及北京大学药学院教授,他率先在国内提出了以核酸为研究靶点的创新药物研究理念,并成功设计出能够精确调节细胞信号的小分子药物。此外,他还研发出临床应用的抗癌针剂,为广大患者带来了福音;同时,他还合成了多种核苷类似物和核苷酸糖酯类化合物,为抗病毒药物的设计开辟了新的途径。他专注于化学与生物学的交叉研究,努力推动我国医药产业从模仿走向自主研发,为全球健康事业贡献了中国人的智慧。

“耗子点头,病人还没点头”

他是国内主动将进入临床试验的药物终止的第一人

张礼和在业界享有极高的声誉,然而在采访过程中,他却坦率地提及自己曾是一名制药行业的“失意者”。“我在制药领域起步较早,但必须承认,我并非一个成功者,而是一个失败者。这些失败的教训对于后来者来说,或许能提供一些有益的启示。”

这款药物致力于扭转肿瘤细胞的活性,其非细胞毒性对抗肿瘤的特性,提出了一种与传统观念截然不同的创新理念,这一新颖的观点深深吸引了张礼和的注意。

非细胞毒性肿瘤治疗药物,其研究方法着眼于细胞的信号传导机制。其目的是不直接摧毁肿瘤细胞,而是寻求一种途径,使肿瘤细胞能够转变其性质,从有害的细胞转变为有益的细胞。张礼和深思:是否有可能实现肿瘤细胞的这种逆转?

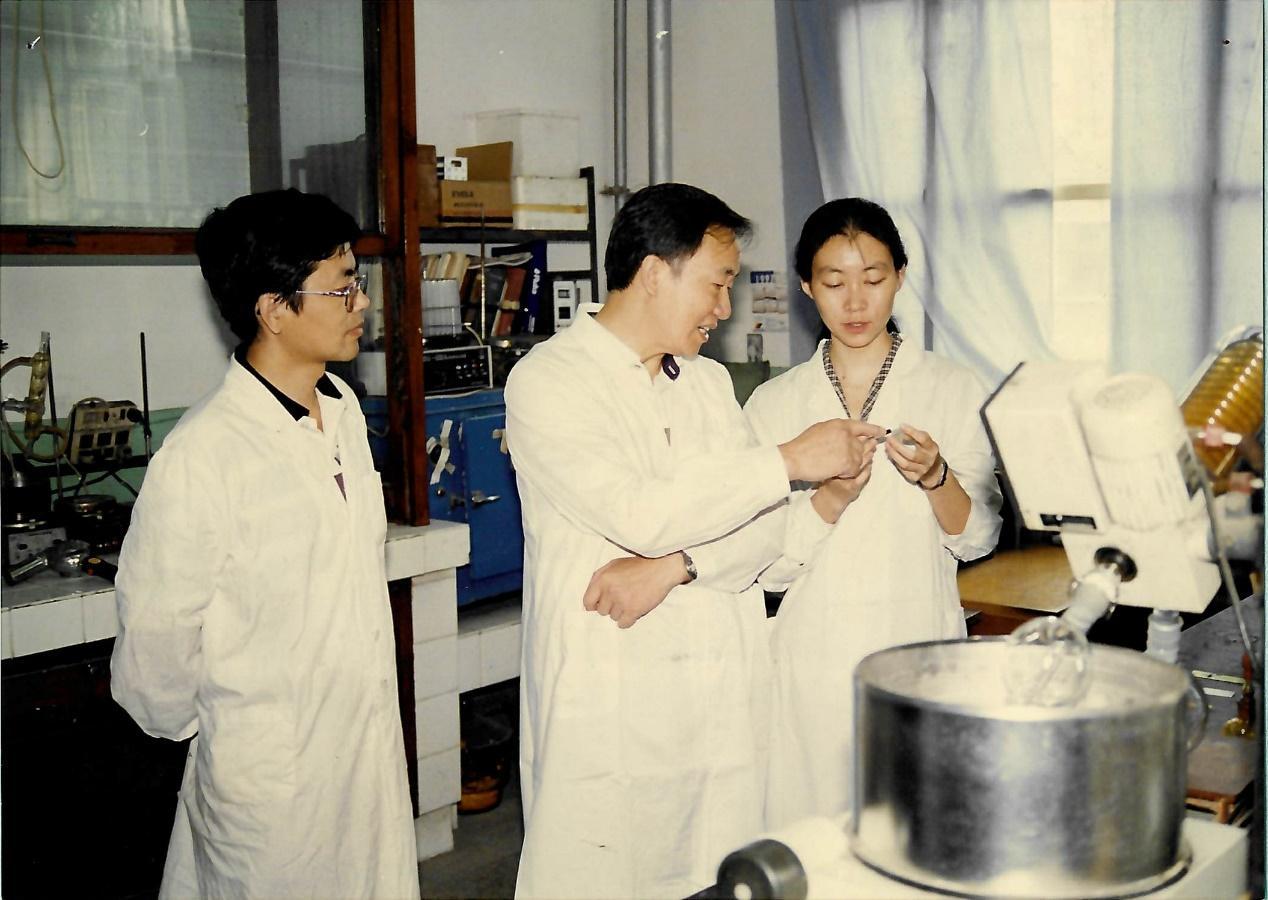

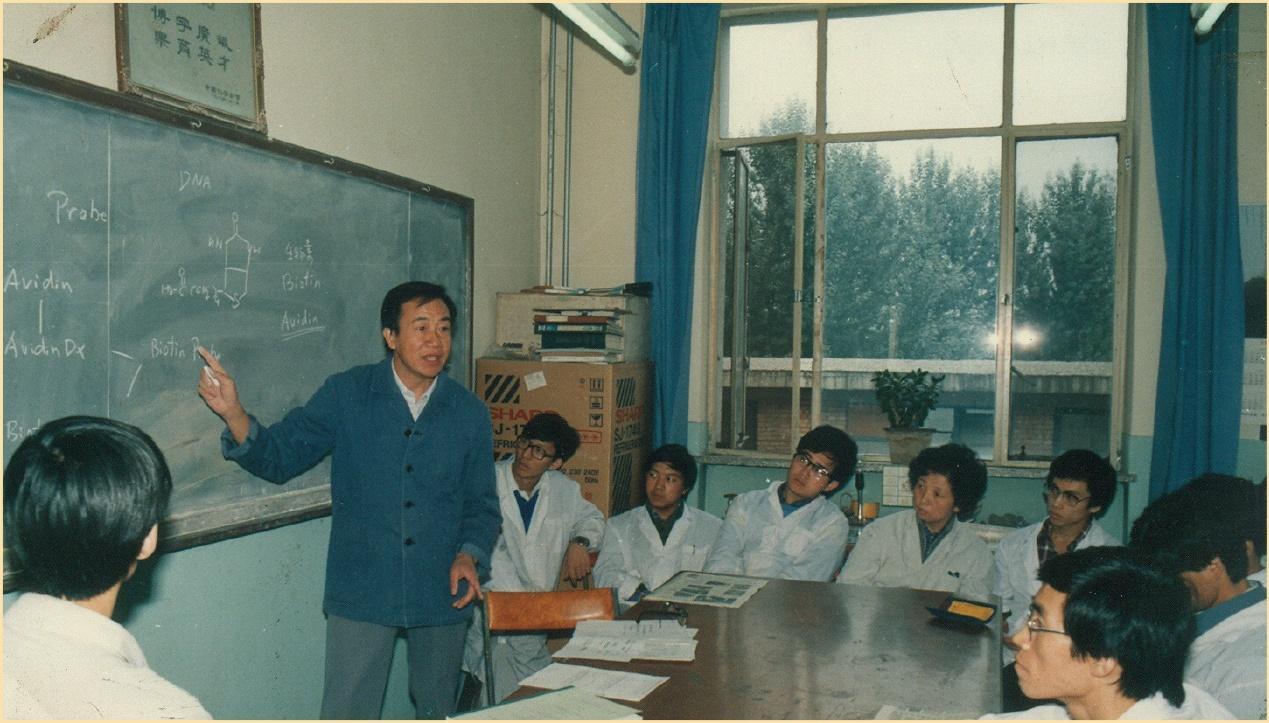

张礼和(中)指导研究生实验

张礼和投身于研究以天然核苷酸为基础合成抗肿瘤药物,自青年时期便开始了这项事业,直至年过六旬依然坚持。经过二十余年的不懈努力,1997年,抗肿瘤药物8-氯腺苷的临床研究许可文件终于获得批准,临床实验结果显示其疗效显著。

这项研究确实发现,该物质在细胞内部能有效遏制肿瘤细胞的增殖,并且其毒性极低。实验效果显著,经过二期临床试验,52位受试者中未见病情恶化,其中部分患者甚至出现了病情改善的迹象。张礼和如此评价。

但没过多久,张礼和发现了缺陷,人体对这款药代谢很快。

采用静脉点滴治疗,患者需在病床上静卧接受点滴,每次至少8小时,且点滴速度需缓慢,方能达到治疗效果。每位患者的治疗周期为6天,若所有患者均需如此治疗,显然是不现实的。当我进入二期临床试验阶段时,我便决定停止这项研究。

张礼和成为国内首位毅然决然将已进入临床试验阶段的药物撤回的人选,即便当时有药企愿意以高价收购该药物的临床批件,即便这一切成果汇聚了他及团队二十余年的辛勤付出。

张礼和表示:“那时南京的生物制药企业提出让我将股份转给他们,出价高达800万元。我对他直言不讳地说:我不想欺骗你,目前我们所进行的是动物实验,只有老鼠表示同意,而病人尚未表态。你若现在给我800万,一旦临床试验未能通过,到时候这些投入都将化为乌有。”

所谓的“失败”,它不仅是科学精神的体现和追求卓越的体现,更是经验和教训的积累,用以启迪后来者。自此,在药物研发过程中,代谢问题已上升为国内外研究团队不得不认真考量的关键要素之一。

不爱学习的小孩因新中国成立奋发图强

考入北大立志改变国家制药落后的面貌

那些令人不满的坎坷,或许正是通往成功路上不可或缺的印记,正如张礼和求学的历程。他出生那年,正值卢沟桥事变爆发,张礼和便跟随家人从江苏扬州的家中逃离,前往上海投靠在那里工作的父亲。

童年时期的张礼和

在上海的街头,日本兵的身影屡见不鲜,人们纷纷避之不及,目睹他们肆无忌惮的行为。在小学和初中阶段,60分即可过关,学生们的日常主要是玩乐,我也曾因犯错而遭受打手心和罚站的惩罚。当时,家中还特地聘请了交通大学的大学生来辅导我哥哥的数学,并补习英语,甚至让我一同参与。然而,回望过去,那些花费似乎都付诸东流,因为我根本对学习毫无兴趣,坐在那里也只是随波逐流而已。

在他12岁那年,童年的懒散与懈怠宣告结束。正值上海解放之际,国家发生了翻天覆地的变化,这股变革的春风让张礼和感受到了前所未有的清新气息。

1949年5月,上海迎来解放的前夜,整夜枪炮声清晰可闻。翌日清晨,一踏出家门,便见解放军战士们整齐地躺在马路两侧的人行道上,沉睡于夜色之中。对新中国有了更深的理解,心中涌起一股学习的渴望,觉悟逐渐觉醒。自高二起,成绩也节节攀升。

张礼少年时怀揣着成为一名电气工程师的愿望。在电影里,特务破坏了电路,导致整个城市陷入黑暗,而正是电气工程师们让城市重新恢复了光明。然而,命运多舛,尽管他的成绩十分出色,却因体检问题与他的梦想失之交臂。那些一流的理工科大学对身体条件的要求极高,他无法如愿进入。其次,文科并非他的首选,因此他只能选择第三类大学,即农林医类院校。

张礼和高考报名时的照片

1954年,张礼和被北京医学院录取,进入药学系开始了他的学习生涯。然而,他在此期间才意识到,由于国家贫穷和落后,新中国几乎无法生产自己的药品,所有药品都必须依赖进口。

那个被称为消治龙的消毒剂,本质上是一种磺胺类药物,其制作过程相当简便,主要依赖进口。这一现象激发了我们改进现状的决心。因此,随着学习的深入,我对药学产生了浓厚的兴趣,并决定将此作为终身事业。

张礼和逐渐领悟到,投身药学研究与儿时梦想成为一名电气工程师的愿望有着紧密的联系,二者均旨在通过不懈努力驱散黑暗,为世界带来新的光明与希望。毕业后,他选择留校任教,担任助教一职。在整理学生实验样品的过程中,他意外地发现了一种能够抑制肿瘤细胞生长的化合物。这一研究成果在业内权威期刊上连续发表了六篇论文。

那是一个未曾了解的领域,自那时起,我不仅明白了其反应的来龙去脉,洞察了其运作原理,还学会了如何去深入探究这一过程,从此,我对科学产生了浓厚的兴趣,对药学有了更深刻的理解。

1959年三月,北医三院楼前,58届毕业生集体拍照留念,其中后排左侧第二位是张礼和。

瞄准核酸药物研究 坚定不移

推动学科交叉融合 不遗余力

张礼和将药学视为自己终身追求的梦想,即便是在充满变动的岁月里,他也未曾有过放弃的念头。改革开放的春风吹拂之下,他将自己的研究成果投入到核酸药物的研究领域。面对周围人的质疑和不理解,张礼和坚定如初;当申请建立核酸药物车间无人支持时,他毅然决然地带领学生们前往其他制药厂寻找合适的场地,因为他深知试验的进程不容有任何延误。

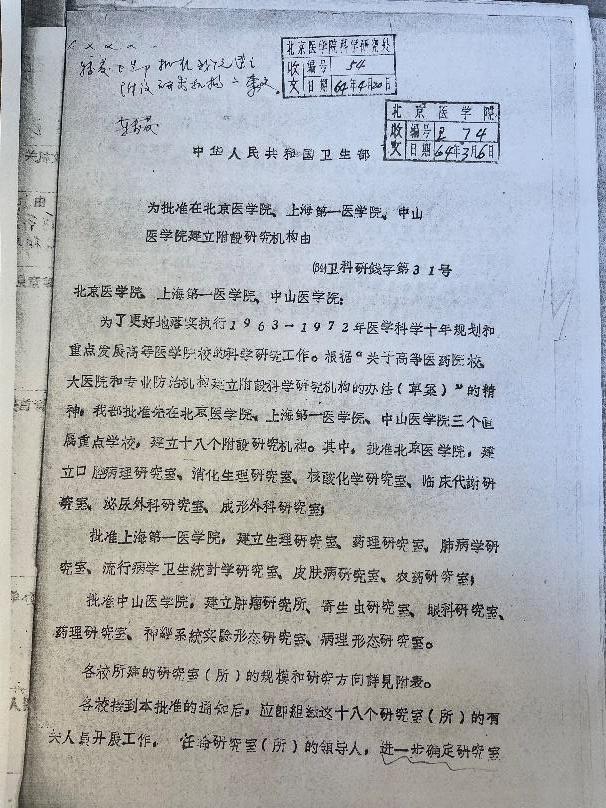

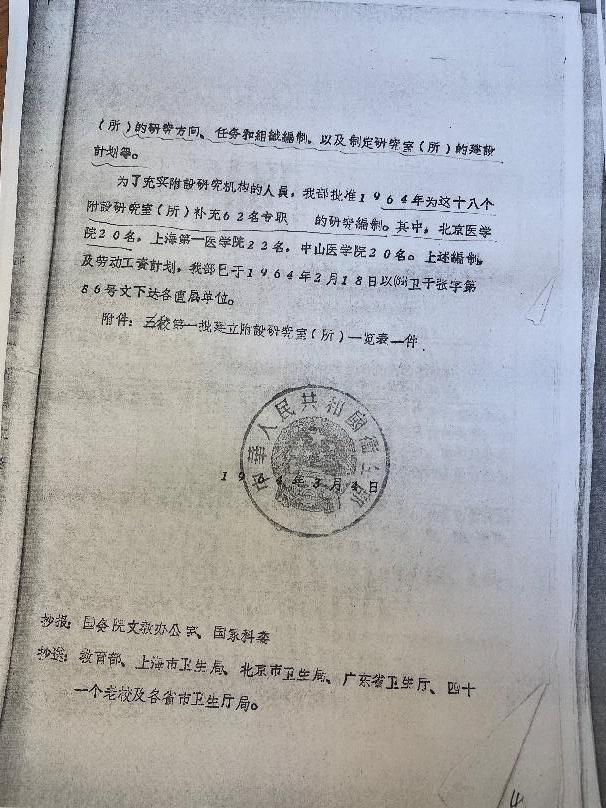

核酸化学研究室原卫生部批件

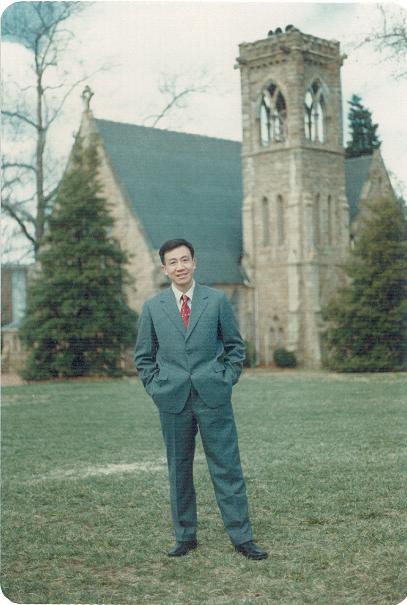

研究进展得正顺利,却又接到了新的任务。1980年,张礼和被学校推荐前往美国弗吉尼亚大学深造。在那里,他加入了赫克特教授的研究团队,承担起了博来霉素A2全合成的研究工作。这项工作涉及从发酵原料中分离和提纯,进而获得天然产品,并最终通过人工合成得到新产品。这是一项前所未有的挑战,其难度之大,不难想象。经过日夜不懈的探索,张礼和成功研制出了他人难以复制的超高纯度样品。赫克特教授对他的赞赏之情溢于言表。

张礼和回忆道,他曾担任他的研究助手,年薪高达11000美元,这在当时相当可观。因此,他非常希望我能继续留任。他坚信,我在实验室的表现是出色的。

赴美进修时期的张礼和

然而,张礼和在美国的生活中,从未有过留下来的念头。他常常想,哪个孩子能不怀念那个不惜一切代价,将自己送出国门的母亲呢?

在出国之前,我国政府向我们每位留学生发放了800元人民币的购置衣物费用,而那时我的月收入仅有56元。这情形宛如家境贫寒的家庭送孩子上学,会特意为其购置新衣和新书包。当我们踏上出国之路时,国家对我们境遇的关心,恰似一个贫困家庭对孩子的高期望。因此,我实在没有理由在美国继续停留。

在美国度过了整整两年的时光后,张礼和按照预定计划返回祖国,致力于他热爱的核酸药物领域的研究工作。同年,他主导创建了天然药物与仿生药物的国家重点实验室。紧接着,在1988年,他被任命为北京医科大学药学院的院长。

张礼和在美从事科研期间,不仅取得了先进的学术成果,而且对跨学科合作的重要性有了更为深刻的认识。他的化学合成实验技能在全校享有盛誉,向其他专业同仁提供的热情援助,既节省了学校的外汇支出,同时也为他打开了学科间融合创新的广阔视野。

20世纪80年代,张礼和给研究生授课

张礼和表示:“在改革开放初期,我们基础医学院的研究人员在进行细胞荧光和细胞染色实验时,不得不花费外汇购买相关试剂,而且购买过程颇为困难。因此,他们便来找我协助合成。我完成合成任务后,他们便将试剂用于生物实验。实验成功后,他们会邀请我过去观看,看到他们的成果,我感到非常欣慰,至少我的努力没有白费。而且,我与这些从事生物研究的同事们之间也建立了良好的合作关系。”

运用化学家的思维方式探究生命现象及其发展过程,并在分子层面上为生命科学研究贡献了创新技术和理论,这一领域被称为化学生物学。自2000年开始,张礼和先后出任国家自然科学基金委员会化学科学部主任、中国科学院学部主席团成员,他开始在众多学术活动中积极倡导生物与化学的跨界结合,然而,这一举措却遭遇了相当大的挑战。

张礼和在2017年举办的天然药物与仿生药物领域的首届国际前沿研讨会上发表了讲话。

从事生物学研究的人会说:这并非你们化学领域的研究范畴,你为何要掺和进来?而化学研究者则回应:若我们转而学习生物学,似乎有些偏离了专业轨道,仿佛是在玩忽职守。在传统观念中,普遍认为这样做似乎并无必要。我担任了基金委化学部主任一职,每年都会举办一次研讨会,邀请海外专家前来讲学。我们自行负责宣传推广,探讨化学与生物学的交叉融合之道。到了2006年,与会者普遍达成共识,思想观念基本趋于统一。

张礼和从实验室走向产学研一体化,涉足核酸药物领域,并在学科交叉领域深耕细作。在这过程中,种种困难他都一一克服。跟随他四十年的博士生,现已成为北京大学药学院的教授周德敏,对此都看在眼里。周德敏表示,张礼和老师时常遭受他人的质疑和打击,但他的科研热情却始终未曾减退。这位老先生一直如此,坚持不懈地坐在冷板凳上长达40年之久。我常常提起,他创建了一个核酸研究团体,众多从事核酸药物研发的中国学者都与北大医学部有着密切的联系,他们均受益于他的指导。他的坚持至关重要,因为他能准确判断,一旦看准了方向,便敢于坚定地继续前行。

甘坐冷板凳数十年

坚持源头创新 做中国原创新药

学生们普遍了解,张礼和曾有一句至理名言:从事科研研究并无捷径可寻,必须做好长期默默无闻的准备,同时怀揣着将冷板凳坐热的坚定意志。

在实验室里,我虽坐的是冰冷的板凳,但更要在讲台上把知识的火种传递下去。至今,张礼和仍清晰地记得,他的恩师王序教授曾赠予他的“助教手册”。王序教授的理念是:若想教会学生一杯水,自己先得储备一桶水。在恩师的悉心指导下,张礼和投入了整整一年的时光进行实验,夯实基础,这才有了资格去解答学生们的疑惑,进而担任助教一职。

在2013年的北京大学教师节庆祝活动中,张礼和荣获了第三届“蔡元培奖”。

医药界流传一种说法,即依照现有成功药品进行设计的药物被称为“Me too”,亦即所谓的仿制药;若在模仿与改良的基础上能取得更佳效果,则称之为“Me better”;而最具挑战性的则是“First in class”,即创新药物。早在多年前,张礼和便曾指出,我国不应仅限于仿制国外产品,而是高校需探索创新药物研发的新路径。源头创新之路虽然充满挑战,或许最终会以挫折收场,然而,从无到有的根本性转变,使得每一步的努力都显得尤为珍贵。

我们要探索全新的领域,致力于原创性研究,力求成为行业先驱,深化我们的基础科学研究,这同样是我们追求的最高境界。科学家应当保持对未知的好奇心,体验到科研成果带来的成就感,那将是人生中最快乐的时光。

【记者手记】

我是记者朱敏。在采访过程中,先生对儿时的顽皮行为谈得津津有味,乐于提及自己年轻时热爱篮球,如今则热衷于观看CBA比赛。然而,对于自己的成就,他却只是轻描淡写地一带而过,并谦虚地称自己为“失败者”。然而,那200多篇具有重大影响力的论文和3项重量级的专利,却实实在在、沉甸甸地证明了他在智慧和人生经历上的丰富。张先生在全校享有严师的盛誉,学生们在他面前进行实验时常常紧张得连实验器材都握不稳;然而,他对学生却充满了宽容,从不要求学生紧随其后,而是激励他们去探索前人未曾涉足的领域,去解决那些世界尚未解决的难题,因为唯有如此,创新的种子才能在时间的磨砺中不断成长,最终结出丰硕的果实。

先生二字,非仅称谓,实则承载着敬仰与传承的深意。那些堪当先生之名的贤者,不仅在某一学术领域独领风骚,更拥有温文尔雅的品德、宽广豁达的胸怀。无论世事如何变迁,他们始终坚守信念,将深厚的家国情怀深深烙印在血脉里。他们心怀赤诚,如捧着一颗纯净的心而来,离去时却无半点尘俗之累,为年轻一代点亮了读书与做人的明灯。

今年恰逢中国科学院学部成立七十载。在这七十年间,中国科学院学部成功选拔出1560名院士,他们堪称我国科技进步的坚强支柱,在满足国家重大需求、攀登全球科技高峰、传承和发扬科学精神等方面贡献了卓越力量。5月5日至10日,中央广播电视总台中国之声特别推出了《先生》系列节目,旨在向那些以德行引领风尚的杰出人物致敬,并记录下他们的成就与品德。

监制丨高岩

策划丨樊新征 肖源 陈怡

编审丨樊新征

记者丨朱敏

播音丨王娴 唐子文

音频制作丨刘逸飞

新媒体丨章宗鹏

统筹|朱敏 李航

视频编导丨张良

摄像|高帅

视频剪辑制作丨张良

包装设计|曹懿心

鸣谢|中国科学院 北京大学医学部