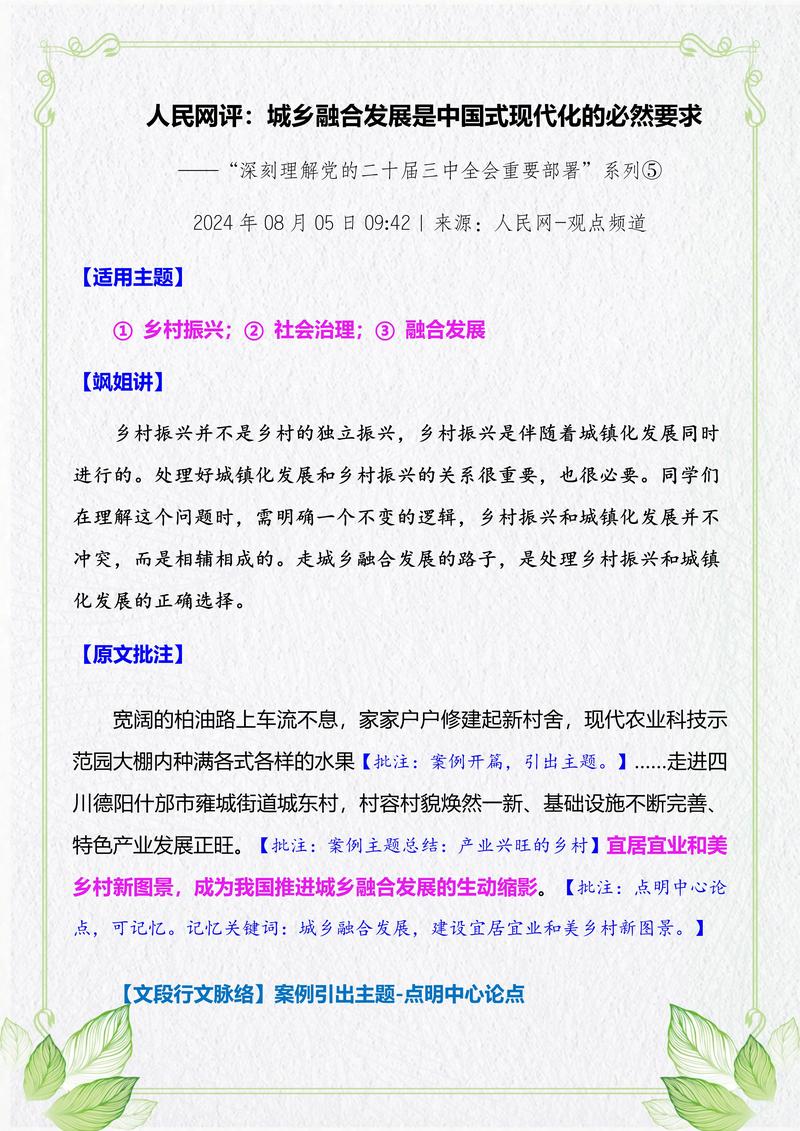

坚定不移地推动城乡一体化发展,努力打造工农相互促进、城乡相互补充、协调并进、共同兴盛的新型工农城乡关系,致力于打造城乡一体化发展的新局面,这是推动中国现代化进程的必然趋势。国家领导人指出:“要想把乡村振兴战略这篇宏伟的篇章书写得更加精彩,就必须坚持走城乡一体化的道路。”促进城乡一体化发展,不仅是破解城乡发展不均衡、农村发展不足的核心策略,而且是推动经济与社会持续高水平发展、达成全民共享繁荣成果的不可或缺之选。

1.实施新一轮农业转移人口市民化行动

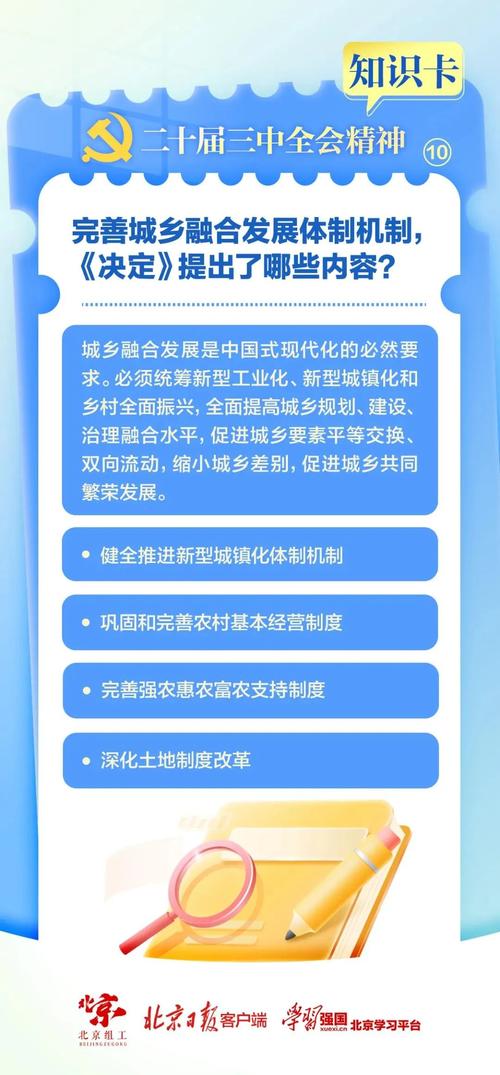

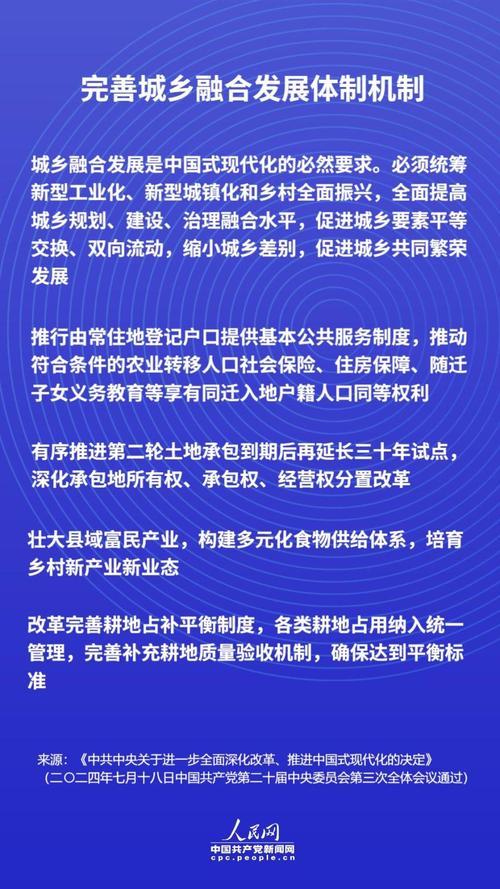

自党的十八大召开以来,以国家领导人同志为领导核心的党中央对农业转移人口实现市民化工作给予了高度重视。国家领导人强调,“妥善解决人口问题对于推动新型城镇化进程至关重要”“根据我国城镇化发展的当前需求,首要任务是解决那些已进入城镇就业的农业转移人口实现落户的问题”。推动农业转移人口市民化进程,旨在使那些愿意并有能力进入城市的人能够更加迅速和顺畅地融入城市生活。《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》中明确指出,要“开展新一轮农业人口市民化进程”,此举措旨在推动城乡资源自由流动,是关键的一步。它对于促进城乡公共服务水平的均衡、缩小城乡之间的差距、实现城乡一体化发展,发挥着至关重要的作用。

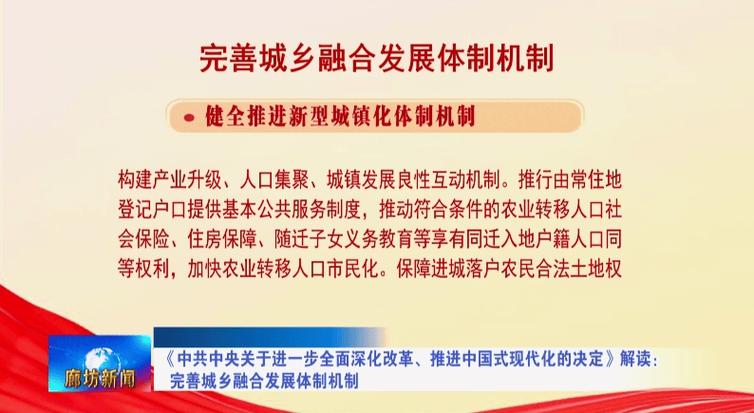

深化户籍制度方面的改革措施。户籍人口的城镇化比例是衡量城镇化水平的重要指标。为了推动以人为核心的新型城镇化,户籍制度改革扮演着至关重要的角色。在促进城乡一体化发展的过程中,除了少数超大型城市外,放宽和解除落户限制已成为一项关键的策略。为此,需在300万人口以下的城区全面取消落户限制,对300万至500万人口的城区则进一步放宽落户标准,并简化落户流程;同时,针对500万以上人口的超大特大城市,应优化积分落户政策,倡导取消年度落户名额的限制,以确保积分落户的公平性、合理性和灵活性。优化全国范围内的统一户籍管理政务平台,增强户籍注册和迁移的便捷性。通过推行这些改革举措,旨在为农村转移劳动力创造更公正的落户条件,推动人口的有序流动。

提升公共服务水平。在城乡一体化发展的宏观趋势下,促使公共服务与人口流动同步,是确保公共服务均等化的重要途径。需扩充常住人口能够享受的基本公共服务种类,并将更多贴近民生的服务内容纳入其中。依据常住人口的数量调整公共服务设施的布局,针对不同区域的居民密度和需求特征,科学规划学校、医院、养老机构等设施。新城区人口众多,需加大教育机构和医疗机构的建设投入;老龄化较严重的社区,需增设养老服务设施。推动居住证与身份证功能融合,让居住证具备更广泛的公共服务功能。完善以身份证号码为标志、与居住时间相关联的非户籍人口基本公共服务供应体系,逐步确保基本公共服务在常住地提供,覆盖所有常住人口。

确保农村居民进入城市后的土地权益得到维护。土地对于农民而言,不仅是宝贵的资产,更是他们的生活依托。在推动农业人口向城市转移的过程中,必须确保那些迁入城市的农民能够合法享有土地权益,依照法律保护他们的土地承包、宅基地使用以及集体收益分配的权利,且不得将放弃这些权利作为他们迁入城市的先决条件。有序推进农村不动产的权属确认、登记及证书颁发工作,厘清土地与房产的所有权归属,确保农民的土地权利得到法律上的有效保护。同时,研究并尝试制定一种自愿且补偿合理的退出机制,针对那些在城市中稳定就业和居住,并希望放弃土地权益的农民,提供相应的补偿措施。通过土地流转平台,将土地的承包权转移至其他经营单位,使农民能够获得相应的租金回报;至于宅基地,村集体可按市场评估价进行回购,亦或通过宅基地的整治,将节省下来的宅基地指标进行交易,从而使农民受益。同时,构建完善的土地权益退出监管体系,确保补偿标准公正、流程规范,以保障农民的合法权益不受损害。

2.构建城乡统一的资源要素市场

中共中央和国务院共同发布的《关于加快建设全国统一大市场的意见》中明确提到,要构建一个统一的要素和资源市场,这一举措对于推动城乡一体化发展具有极其重要的价值。

整合城乡土地使用市场,协调新增与现有建设用地。在编制年度土地利用规划时,省级相关部门需预留至少5%的新增用地指标,以确保乡村关键产业及项目的土地需求。同时,要主动活化城市中的闲置和低效土地,通过实施城市更新、产业园区改造等措施,提升土地的利用效能。优化城乡用地增减挂钩机制,将农村未被利用的建用地转化为耕地,实现城乡间用地指标的灵活调配,提升土地管理效率。务必确保城乡建设用地增减挂钩工作的规范、有序和稳妥进行,保证闲置用地指标能够纳入年度土地利用计划,促进土地资源的有效分配。

促进人才和技术向农村地区流动。乡村的振兴依赖于人才和资源的支持。需拓宽人才引进的途径,确保人才和技术等要素有序地流向农村。加强学校、地方政府和企业之间的合作,充分利用高等院校和科研机构中专家和人才的资源优势,通过派遣科技副县长、科技镇长等举措,促使科技、信息、资金和管理等要素向农村集中。着力推动本土人才回归乡村,以乡愁和亲情作为联系,积极倡导并引导海外科技工作者、应届大学毕业生、杰出企业家等返回家乡从事工作或创业,为家乡的进步提供新的活力。构建平台助力人才成长,特别强调创业平台的构建,鼓励高校及科研机构在基层设立分部,与地方优势企业携手共建产业研究机构、创新实验室等,依据产业需求来设定研究课题,促进科技成果的转化;同时,重视服务平台的搭建,充分利用专家和人才的智慧优势,定期举办科技下乡、专家田间指导、乡村振兴讲座等活动,将新理念、新技术、新种子带到田间和车间,助力解决实际问题;设立“互联网+技术推广+问题解答”的服务平台,便于基层迅速获取高质量的技术服务。

3.把县域作为统筹城乡发展的关键环节

国家领导人指出,必须紧跟城乡一体化发展的总体方向,打破阻碍城乡资源公平交易和相互流通的体制障碍,推动生产要素和各类服务向农村地区延伸,并率先在县域层面消除城乡二元体制。县域扮演着城市与乡村之间桥梁纽带的角色,对于实现城乡公共服务的均衡化以及推动产业协同和集聚发展至关重要,它在促进城乡融合方面发挥着不可或缺的关键作用。

推动城乡公共服务实现均衡发展。县域作为城乡融合的核心环节,政府在规划领域需摒弃过往的城乡分离规划方式,将城市与乡村视作一个统一的整体进行综合规划。依据人口分布、产业布局等要素,统一规划交通、供水、供电等基础性设施。增强对农村区域的资金投入,弥补农村基础设施和公共服务的不足之处。增加对农村学校的资金支持,升级教学设备,提升教师薪资水平,以吸引更多优秀人才到农村地区从事教育工作。实施城乡学校结对援助项目,以此促进农村学校教育质量的飞跃。强化农村医疗卫生机构的建设,优化医疗设备配置,增强医疗服务质量。构建城乡医疗联合体,实现人才、技术和管理的资源共享,确保农村居民能获得与城市居民相当的医疗保健服务。

将乡镇建设为乡村治理的核心、农村服务的枢纽和乡村经济的中心。增强乡镇政府在社会管理方面的职责,深化社会治安的综合治理,确保农村社会的和谐稳定。构建完善的矛盾纠纷调解体系,迅速解决农村中的各种矛盾冲突,确保小问题在村里解决,大问题在乡镇得到妥善处理。优化乡镇公共服务设施,提升公共服务的质量。推动“最多跑一次”改革向乡镇拓展,打造综合性便民服务平台,确保政务服务能够一站完成。同时,大力扶持农产品批发市场和加工流通企业向镇域集中,构建“加工环节在镇、种植基地在村、收益分配到户”的产业发展新格局。推动农业生产资料供应、土地管理服务、统一防治病虫害等生产性服务的发展,同时促进餐饮娱乐、物流运输、养老育儿等生活性服务的提升,旨在为农村居民创造更多就业岗位和提升日常生活便利。

县域产业间的协同与集中发展,是促进城乡一体化进程的关键力量。依托现代农业种植与养殖以及农产品深加工产业,逐步建立起以县城为核心、小城镇为支撑点的区域经济架构。在县城层面,着力打造农产品加工园区,积极引进规模庞大的农产品加工企业,培育形成以农产品加工为主导的产业集聚区。县城依托其交通、物流、人才等多重优势,致力于推进农产品深度加工,以此提升农产品的市场价值。在小镇层面,则是依托本地资源和产业基础,培育特色经济。对于那些拥有自然美景和历史文化遗产的小镇,着力发展乡村旅游和休闲农业等产业;而对于那些传统的农业重镇,则专注于农产品初级加工和农资生产等领域的拓展。同时,充分发挥各类产业园区的引领作用,推动县域内产业的集中和协同发展。提升产业园区的基础设施水平,优化相关配套服务,同时出台一系列优惠政策,以吸引更多企业前来落户。此外,积极推动产业园区与周边农村的产业融合,以此促进农村经济的繁荣和农民收入的增加。

《光明日报》(2025年05月07日 06版)