上海书展期间,澎湃新闻将举办“我与上海书展的故事:你逛书展,澎湃新闻买单”活动,征稿已截止。澎湃新闻文化部联合专家组对读者投稿进行了筛选,并选出了6位幸运读者,每人将获得1000元“2024上海书展澎湃新闻购书金”。这6位读者还将受邀到澎湃新闻直播间,展示自己购买的好书,分享今年书展的心得。

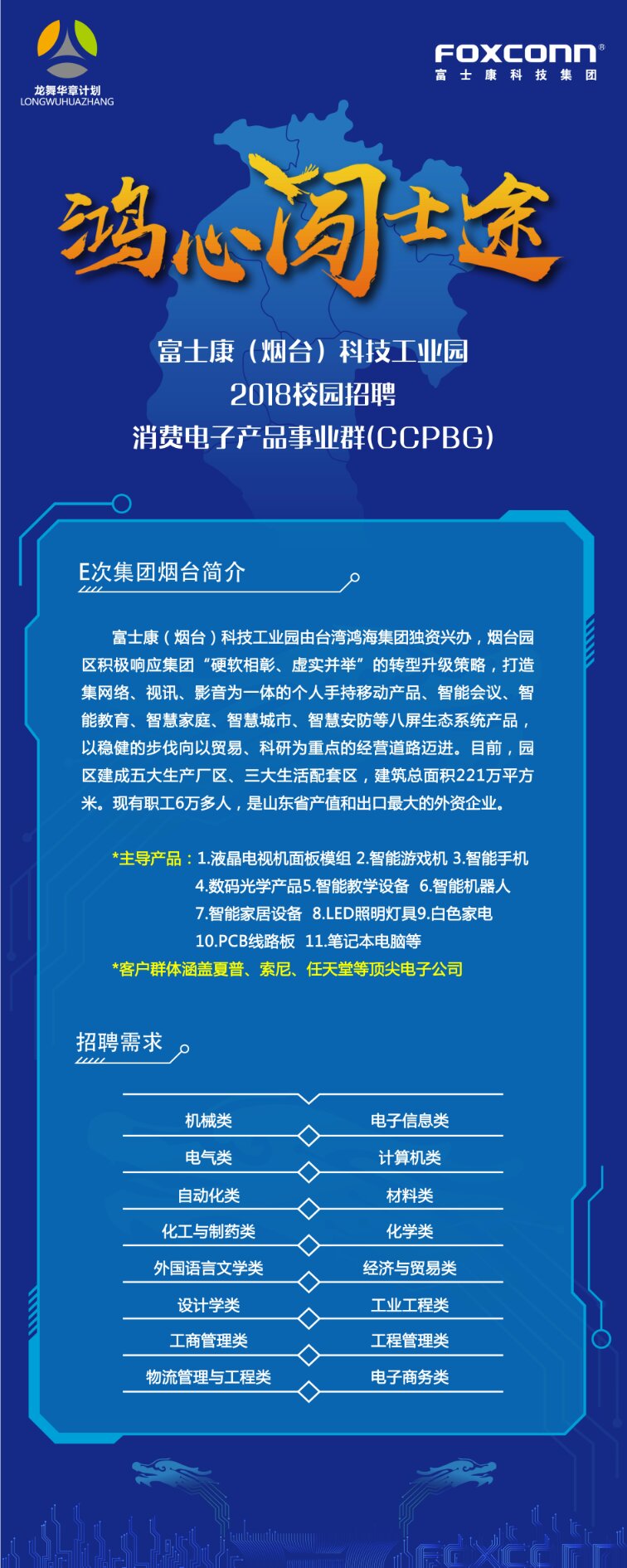

作者在2018年上海全国图书博览会上。本文图片由作者提供。

万众期待的2024上海书展即将到来,除了买书、逛书展,这位80岁老人心里还有一些不便透露的“计划”!

退休前,我是一名船舶工程师,热爱写作,在行业期刊发表过不少专业文章,包括一系列有关二战期间英国、意大利等西方船舶历史的文章。我曾“计划”出版一本有关二战期间外国船舶历史的画册,但由于种种原因,直到退休才得以实现。退休前夕,在学校图书馆的帮助下,我将职业生涯中多年来发表的原创文章装订成画册留作纪念。正规的精装封面,金箔印制的“书名”,底部印有学校名称,看上去就像一本个人专著。

2005年,退休后回到上海定居的我不甘闲着,决心要把老城区启蒙学校和新中国第一所船舶工业学校的创办情况一探究竟。那时,我对上海的城市历史完全是一个“门外汉”,刚开始调查史实,只能慢慢摸索。随着史料的积累,不为人知的线索不断被发现,需要详实的证据。为此,我近乎痴迷地追溯身边的历史,拾起这座城市的历史。我和图书馆、档案馆、昔日的历史遗迹、一年一度的上海书展、我们的城市记忆,结下了不解之缘。

19年来最值得骄傲的,是“草根史学家”跨界努力的成果——《泗泾园:残留的上海城市记忆》手稿,成为上海书店出版社2017年唯一成功申报的上海文化发展基金会资助项目。

众所周知,普通作家想要出版作品很难,更别说出版一本书了。对于一个“无名之辈”来说,将自己跨领域的书稿申请上海文化发展基金会出版更是难上加难。不过,机会还是降临到了年过六旬、有备而来的我身上。2017年之前,我在上海的报刊杂志上发表过一些有影响力的文章,打下了良好的基础。

例如,2013年9月17日,《文汇报》刊登了《二战时期的峨眉路400号》(2013年9月17日第15版)。2014年2月,《上海滩》杂志刊登了《追查军办慰安所》一文。这是国内外第一篇以日本“军办慰安所”为主题,揭露日军侵华罪行的历史调查研究成果,随即被各大主流媒体转载,引起读者的关注和主管部门的重视。该文得到了被誉为中国“慰安妇”问题研究第一人的苏志良教授的支持。2014年2月8日,苏教授邀请作者出席在上海师范大学召开的2014年亚洲“慰安妇”问题工作会议。笔者向中日韩三国专家学者介绍了研究成果,得到了研究“慰安妇”问题的中外学者的一致肯定。2月9日,我带队到现场考察。令大家惊讶的是,慰安所售票窗口竟然在原建筑内完好无损!这在国内外都是罕见的!

本文作者(右二)应邀出席2014年度“慰安妇”问题工作会议(截图:东方卫视新闻2014.02.08)

本文作者在专家会议上介绍了该研究成果(2014年2月8日)

左起:苏志良教授与本文作者陪同日本学者吉见义昭、林宏等参观军营慰安所旧址,并在大厅售票窗口前合影(2015.06.07)

例如,2013年10月,学术期刊《上海地方志》(2013年第5期)发表的《上海第一个外国领事馆馆址在哪儿?》一文,首次以详实的证据证实,上海开埠时,英国领事馆的最初所在地就在我上学的老城区“泗泾花园”的西北侧。这一成果得到了复旦大学葛建雄教授、上海师范大学苏志良教授、周渝民教授等史学界和博士生导师的肯定。

2014年8月《新雅巷:上海的“第一街”》在《上海滩》杂志发表,10月《从历史的海洋里发掘“泗泾花园”》在《花园》杂志发表……都是作者对身边历史的深入挖掘,对城市“考古”的重要补充。

1956年夏天,我们师生亲眼目睹了上海一处保存完好的江南古典私家园林——“思泾园”景观被彻底拆除,至今记忆犹新。五六十年代,我和小学同学并不知道校园里攀爬的假山、岩洞曾经是“思泾园”的景观,更不知道母校的前身是“思泾小学”。而在公开的史料中,几乎找不到“思泾园”的图片或文字。

在城市“考古”领域,有影响力的成果逐渐增多,我们不禁有些想法,何不尝试把它们结集成书发表呢?

从2015年开始,我逛上海书展就多了一个“任务”,除了关注各出版社最新出版的上海城市史类图书,如果书展上有出版社的编辑,我就会厚颜无耻地向他们推荐自己,介绍自己的成果,向他们请教出版事宜。但基本上都是无功而返。我可以理解,在市场经济条件下,出版普通作者的手稿,图书出版业是要冒着赔钱的风险的。

作者没有灰心,2016年8月,他冒着酷暑,一次次去上海书展,努力尝试,但希望不大。之后,他给上海几家出版社发邮件,当然,没有一家回复。一位在大学出版社担任编辑的热心微博用户建议作者申请上海文化发展基金会资助的项目出版这本书。这样,出版社有出版补贴,至少不会亏本,作者作为公益读物免费提供书稿,也体现了社会效益。

转折点终于始于2017年的书展,《历史上的草根》手稿幸运地得到了素未谋面的上海书店出版社曹永庆编辑的认可和肯定——共同努力,争取申请上海文化发展基金会资助的出版项目。

全国图书博览会结束仅一周,上海文化发展基金会便开始申报今年的资助项目,曹永庆主编随即来电告知,申请材料必须在一周内完成。在一位相识多年的上海著名史学家的推荐下,上海书店出版社投稿的唯一一本书《泗泾花园:残留的上海城市记忆》有幸入选2017年度上海文化发展基金会资助出版项目。

经过连续三年在书展上的不懈努力,我终于明白,虽然“酒香不怕巷子深,美食不怕巷子深”,但机会还是需要自己去寻找的。我真的很感谢上海书展给我提供的机会,也非常感谢上海书店出版社曹永庆编辑为我的书准备“婚纱”的辛勤付出。

2018年8月,《泗泾花园:残留的上海城市记忆》一书在上海书展首发,受到读者的一致好评。这是作者人生中第一本书,第一次为这么多读者签名售书,也是第一次为虹口区图书馆读者做“认识与邂逅作者”读书鉴赏讲座,他的自豪与喜悦难以言表。

六年来,尽管冬去春来,他依然坚持在上海的城市“考古”中耕耘,致力于发掘身边的历史,为上海的城市记忆添砖加瓦,积极引导城市考古爱好者读懂老城厢鲜为人知的文化历史,揭秘最新的独家研究成果。

2019年,笔者在老城区光启南路发现了自己寻觅多年的上海丝绸大亨故居“秦耕小筑”,并立即向黄浦区相关部门反映,希望在城市更新中能够保留下来。后来在义务导游过程中,他还独家透露了“秦耕”二字背后不为人知的含义。目前,光启南路一带的一般民居均已拆除,“秦耕小筑”终于“极有可能”得以保留。

光启南路拓宽中的“勤耕小筑”,右侧为社区医院(周新民 摄,2018.09.23)

尚存的“青耕小筑”,右侧社区医院已拆除(2024年6月15日 王安宇 摄)

正如上海文史馆馆员、上海师范大学历史学博士生导师、上海市抗战史研究会副会长、上海市史学会原副会长苏志良教授在我所著《有价值的探索与不懈的追求》一书的前言中所说:

“周先生对历史有着特殊的兴趣,尤其对家乡上海的街道、园林、建筑的历史情有独钟。七十多岁时,他走遍大街小巷,被一处园林、一处建筑迷住,一遍又一遍地反复验证。”

“本书的出版,既得益于周先生对历史的执着,也源于他对上海的热爱。这些成果是对目前出版的上海城市记忆的重要补充和补充。文章选题涉及作者身边的城市史、园林史、学校史、企业史、家族史等实地调查,同时作者也是一些园林、学校、街区演变的亲历者和见证者。作者用可靠的史料纠正了上海地方志、上海丝绸志和媒体报道中一些与史实不符的说法。纵观周新民先生的书稿,以晚清、民国为研究对象,研究了上海历史上十几个问题,他称之为‘草根城市记忆’。其中不乏创新之作,以图证史,也可以说是上海历史文化、城市文脉、文化积淀、历史名人等研究的最新学术成果。”

今年60岁的老城区小东门“老乡”钱先生多次对我说,希望年近八十的我继续努力,出版新版《泗泾花园:残留的上海城市记忆》,为抢救小东门地区的历史文化做出新的贡献。我也多次对他说,我们要一起努力,完成我们的心愿:把《泗泾花园:残留的上海城市记忆》的寻觅和故事继续下去。

2023年城市“考古”新成果:

(1)上海丝绸大亨:上海最大慈善堂最后一位主人

《思泾花园:残存的上海城市记忆》出版后,作者继续深入挖掘,并于2023年第三期《上海城市建设档案》上发表了最新研究成果:《本县朱氏五代:先后执掌上海最大义卖堂148年》。经过查找、整理、研究、核实史料,首次提出朱介祥不仅是上海丝绸大亨,也是旧上海县里的慈善家,是上海最大义卖堂的最后一位“主人”。首次确认了旧城中现存的朱介祥故居:“秦耕小朱”。也首次确认了朱介祥去世的确切年份,补充了《思泾花园:残存的上海城市记忆》的不足,填补了《上海丝绸志》中福丝厂历史的空白和空白。为补充上海城市史做出了新的贡献。

(二)上海开埠时期英国领事馆初址新探——追溯旧城“顾氏敦春堂”

应邀参加上海从开港到开放城市化180周年国际学术研讨会(2023.10.08)

2023年10月8日,我应邀参加“开港至开埠180周年上海城市化国际学术研讨会”(主办:上海师范大学人文学院、上海社会科学院历史研究所,协办:上海市史学会)。在会上,我介绍了我的最新研究成果:《开港时期英国驻上海领事馆初始遗址新探:旧城“顾氏敦春堂”的追溯》。作者发现的第一份“顾氏敦春堂”的详实文献史料,在百余年后首次公开展出,引起了上海社会科学院历史研究所研究员马军等知名学者的极大兴趣。主持会议的苏志良教授说:“把今天的会议推向了高潮。”

随后,作者在虹口区图书馆为读者作了上海开埠180周年专题讲座,受到读者好评。

(3)“1848年,法国驻上海领事馆最初是否在上海租用房屋?”

2023年12月12日,笔者应邀参加由苏志良教授主持的第五届上海法租界史研究学术研讨会,主题为“中国抗日战争与上海法租界的终结”。作者根据珍贵史料,首次披露了法国驻上海领事馆初始建筑的沿革,引起了与会学者的极大兴趣。

虹口区图书馆微信公众号截图

笔者有幸第二次见到上海社会科学院历史研究所研究员马骏

前排左6:周新民、左8:苏志良教授、(左8:后排)马俊研究员

城市“考古”爱好者吴长青的微信朋友圈(虹口区图书馆专题讲座2023.10.15)

笔者认为,只要认真、踏实,普通人同样可以为城市记忆做出贡献,书写身边不平凡的历史,甚至有可能揭开历史某一页神秘的真面目。城市记忆需要更广泛的公民参与,尤其是有识之士的老年人的参与。

作者的跨界努力仍在继续,“城市考古”中的秘密还有待深入挖掘,缺失的城市记忆收集必将为城市历史爱好者带来新的收获。

2024上海书展,老家伙来了!

作者简介:周新民,1945年出生,1966年毕业于上海船舶工业学校船体专业,后赴渤海参加我国第一艘攻击型核潜艇研制工作,1972年回到母校——现江苏科技大学,2005年退役,回到上海定居。

向上海老建筑网友讲解江南造船厂“红楼”的秘密(2018.9)