《诗歌的消息,诗人的故事》,张欣欣着,上海文艺出版社2024年9月出版,290页,76.00元

在欣欣老师的众多著作中,将与诗歌相关的文章集中在一起似乎还是第一次。书名一如既往地有趣:通过诗歌,原本无限遥远的诗人仿佛变成了老朋友,给你传递着一些过去的讯息;作者成为时间的邮递员。对我来说,这个“消息”还有另外一层含义。大学大三的时候,我选修了欣欣教授的《中国新诗词》课。想想,十年过去了。这本书就像挖掘旧信件。当时给我印象最深的讲座——冯至《十四行集》、戴望舒的《周小红之墓》、鲁迅的《我的断恋》、沈尹默的《月夜》等等,都重新出现在眼前。我的一一。另外,还有很多当年没听过的章节,也是意外之喜。我可以回到学生时代,下巴抵在课桌上,和老师一起漫步北海。

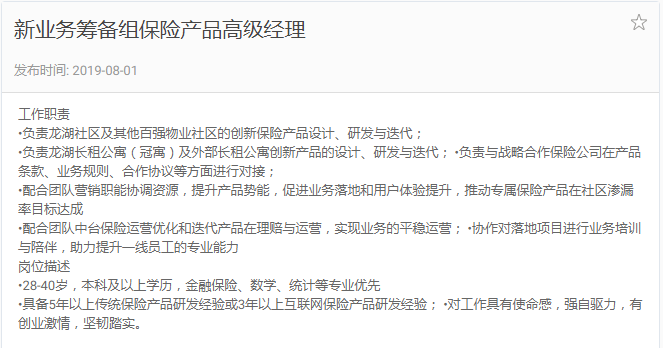

本书收录的四十多篇文章,篇幅不一,大多谈论1949年以前的新诗诗人和诗歌,也有北岛、海子、于坚、欧阳江河甚至崔健等当代诗人的作品。欣欣老师的讲课深刻而朴实,常常从一个问题出发——这个“问题”并不是我们当下几乎陷入学术套路的所谓“问题意识”,而是从现实中生长出来的现实问题。阅读和生活。与其说这是一个问题,不如说是一个“惊喜”。比如,戴望舒为何被里昂中法大学开除?陈梦佳怎么能写出豫剧剧本呢?穆丹的硕士论文为何一直没有被发现?甚至“你知道水的形状吗?”发现这些问题并为之“惊讶”,需要诗人的敏感和纯真,更需要学者的成熟来真正探究它们。书中的文章既结合了相关文本的细读,又借鉴了第一手的史料。他们还掌握文学史和社会史。它们将诗歌置于诗人的生活中,将诗人置于社会历史中,相互辉映。根据。如果说有一个关注的中心,那就是“人”。

把人从思想中救出来,可以说是欣欣老师一贯的思想方法。书中的诗人形象并非教科书上的刻板印象。戴望舒不只是一个只能在雨巷里唱情诗的王子,也没有抗战时期的忧郁和坚毅。他在法国读书的时候,也会和我们一样“逃课”,而且会逃课两个月。西班牙“看电影、逛书店”;年轻的穆丹并不整天沉迷于语言和欧美现代主义,他也写过关于正义的诗篇,雨林中的死里逃生并没有让他忘记如何生活;从椅子上跳起来”...他们都是那么活生生、有血有肉。我特别喜欢的是《芝加哥大学的穆丹——隐藏在成绩单和其他人中的信息》这篇文章——这篇文章其实已经很受欢迎了- 文章描述了作者在芝加哥大学寻找穆旦往事的经历,无论是普通读者还是初入文学研究的人都可以通过这篇文章一窥学术研究的秘密:它不是产生于办公室里的装配线。需要你始终带着你的体温和对人的关怀,而纯粹的好奇心和坚持就是去了解“人”。当时,穆丹“朋友很多,周末聚会、打桥牌、跳舞”,与杨振宁、李政道等同学争论是否回国,他按照自己的学习计划,没有交学费;关注大学制度,“成绩不太好”,差点连学位都没有拿到,想起周玉良在《千古思念》中对牡丹当时的描述:“那时候。当时,梁正给我的印象是一个瘦弱的年轻人。他的讲话非常风趣、安静,而且很擅长谈论文学和写诗。真知灼见,美丽的人。”我还以为,穆旦留下的照片始终是微笑的,即使在被历史屡次碾压的晚年,经历了这么多,曾经“瘦”“美”的年轻人还是离开了我们以微笑的形式展现了不可磨灭的人类精神。

通过这种方式,本书呈现了“感性”的人。 “情怀”是欣欣老师经常挂在嘴边的核心关键词,也是我们学生受益最多的地方。不过,这次在阅读的时候,我发现了一个有趣的现象:很多文章在讨论个人时,都有意无意地涉及到“树”。不仅人有“知觉”,一草一木也有“知觉”。这是自《诗骚》以来中国文学的基因。经常表现在新新老师的文章和书中提到的新诗诗人——穆旦的《八首诗》、路翎的《红果树》和书中提到的《老人》的《枣树》、《牛》等诗中。韩寒的《纪念一棵枫树》和《半棵树》都是用树来认识自己和世界。在《寻找戴望舒法国游学》一文的最后,作者在里昂第三大学校园里看到了戴望舒的纪念牌匾,但首先注意到的却是“一丛丁香树”(这是显然与戴望舒的名作《雨巷》“真是一次真诚的纪念”的互文有关);走在中法大学时,我也“面对一种树,长满了大片的黄叶”。后来我发现那是一棵椴树。这些树可能很高,也可能很漂亮,而且它们还在继续生长,就好像死者还没有去世一样。当然,树和人与人有很大不同,但人总能从树的生长中得到教育和一种生命的感受,在《我的骨头已经确立了永恒的姿势》一文中,一棵枫树支撑了牛人的生命。牛不仅是精神上的,而且是身体上的。男人的身子在辛苦的劳作之后,已经弯弯了腰,依靠着这棵枫树,慢慢的站了起来。这种特殊的情况,让诗人“恢复了身心的‘纯真和洁白’”。因此,这棵树不是一个象征,而是一个现实。 。 《掌之死》一文探讨了于坚的两首诗与现代社会“那些被忽视、被遮蔽、被牺牲、被毁灭的人、事、物以及与之相关的一切”的比较。 ”,也反映在棕榈树上。正是通过对树木的认知,一种体验的不可穿透的现实才能摆脱生命的惰性和概念性,使生命丰富的感受突然变得清晰。这就是诗歌的重要功能所在。

既然谈论诗歌,仔细阅读当然是必不可少的。欣欣老师本身就是一位诗人,在谈论诗歌时对诗歌语言有着独特的细致和敏感。 《《孤独的爱情》与浓郁的现代感性》一文称,“一首诗好不好,是否经得起逐句细读,可以作为检验的标准之一”。可以说是一针见血。有几篇文章确实是按照这个标准来解读的。穆旦《诗八首》中的这篇文章从“你的眼睛看到了这把火”来分析“火”字中“火”与“灾”的矛盾修辞中所蕴含的温暖和危险,并从“像”季节设定了读出诗中呈现的季节。节日本身的力量感可以从“成熟的时代”、“自然转化的过程”和“上帝”的推进中读出,这是一种力量“既高于我们个体生活又内在于我们个体生活”的表现过程等等,都是很好的例子,《瓶与水,风旗与无法控制的事物》也分析了冯至的第二十七首诗。 《Sonline Collection》详细解读了瓶子、水和形状所构建的隐喻体系和辩证法,并借助里尔克的《旗帜》和史蒂文斯的两部著名作品。 《坛子轶事》,我们探讨冯至的独特之处,《海子的一首诗和一个决定》一文读到了海子诗中的“面朝大海,春暖花开”的“食菜”句。 ”),分析海子为何“抛开自己的个人意识和感情”——“不幸有个性,而幸福却没有个性”……这些文章中所表现出的细心阅读方法,值得诗歌阅读者学习。

书中也有不少章节是对那些早已完结的诗作进行重读和重新评价,尤其是一些早期的新诗。在我看来,新诗前十年确实有很多诗值得重读。在革命时代,他们因为不够“政治”而受到批评和忽视。在“改写文学史”的时代,它们因不够“现代”而被束之高阁。 《新诗的童年》从我们对早期新诗的普遍态度出发:“现在回看早期的白话诗,我常常有一种优越感,认为它实在是幼稚而微不足道的。”这种态度对于当时的诗人来说确实很重要。这是不公平的,缺乏必要的“理解和同情心”。朱自清编着《中国新文学丛书·诗集》,但他选择不选最早发表的新诗之一——沉以沫的《月夜》,因为“你尝不到”它的“美”,但欣欣老师讲解的很清楚:这首诗涉及“人与自然分离的大主题……暗示人与自然的关系在近代发生了重大变化。然而,后来的中国现代文学没有完全 是特别遗憾的是,《你不能是我的诗,正如我不能是你的梦》讲胡适的《蝴蝶》这首诗一直被认为过于直白,甚至是肤浅的。证据表明早期新诗只有文学历史价值而没有文学价值。然而,文章从胡适的回忆出发,解释了这首诗看似空洞的“孤独”,实际上指向了当时文学革命所遭遇的阻力。后来胡适的“诗歌经验主义”可以与后来冯至等人的里尔克式“诗歌就是经验”信条联系起来,其复杂性可见一斑。

这些重评中,有几篇文章讨论了20世纪80年代、90年代几位“老诗人”晚年的“新作”,如路翎、牛涵、郑敏等,尤其值得关注。 。文学史上对这群诗人有专门的提及,称为“归来诗人”。当时也引起了一些讨论,但很快就被《缥缈诗》和随后的第三代诗歌的流行所掩盖。还远远没有得到足够的重视。 《路翎晚年的“心”》一文反映了路翎晚年对诗歌的批判冷漠。这些诗不应该被放在“时代灾难——个体被毁灭——才华消失”的框架里来看待,仔细阅读后,你应该看到“穿透黑暗时代的人性光辉”,以及那些“难看的“伤痕”充满了现实的生活经历。 《冬天的海与诗》一文谈牛瀚和郑敏。牛瀚这个“蒙古族后裔的高大诗人”的性格,在几个段落中表现得淋漓尽致,仿佛真的听到了牛瀚说话;郑敏引用了她早年的一首诗,写得很好,但我没有印象。幸运的是,我在这篇文章中读到了它。郑敏晚年还创作了大量诗歌,收录于《郑敏作品集·诗卷》。只有少数评论员。在我看来,与她早期的诗歌相比,其实已经有了很大的进步。如果有机会我一定会这么做。必须写一下。

书前的“小序”提到了本书与开办多年的“新中国诗词”班的关系,还附上了欣欣写的一首诗《诗:知、知、歌》老师亲自讲述了米沃什和陈世骧的旧事。 ”说,“对于大学教学来说,这件事的意义可大可小。就其小而言,可以小到我面前的这本书。 20世纪40年代以后,陈士祥在国外致力于构建中国文学“抒情传统”的理论框架。20世纪50年代,他阐释了中国传统文学中的“姿势”概念,艺术思想,从词源学的角度审视“势”与“诗”的关系,探讨“动”(“之”,即去)与“静”的辩证内涵。在序言的最后一句中,欣欣老师将陈世祥的“姿势”概念理解为“对活动最有意义的时候的把握和表达”。也与冯至《十四行诗》中最后一首诗的第一首解释一致,甚至与冯至的每首新诗“捕捉到一些无法控制的东西”融合了散落而变化的光与夜、草木与思绪。那个时代,“呈现出通过自己的开放获得的各种经验的结合以及成就的提高和扩大”。这是风旗的姿态,是诗的姿态,更是人的姿态。