中新网合肥8月30日电 (记者 上官云)由原武警水电部队转制组建的中国安能集团,是我国应急救援领域的一支专业力量,长期延续红色基因血脉,攻坚克难、敢打敢拼、敢打胜仗,被誉为“水电铁军”。

应急管理部自然灾害工程应急救援队(中国安能合肥分队)前身是武警第二水电大队。这支队伍自成立以来,凭借钢铁般的意志,先后参加了四川汶川地震、甘肃舟曲特大泥石流等40余次艰险任务,响应号召,以饱满的热情筑起一道道坚实的防线。

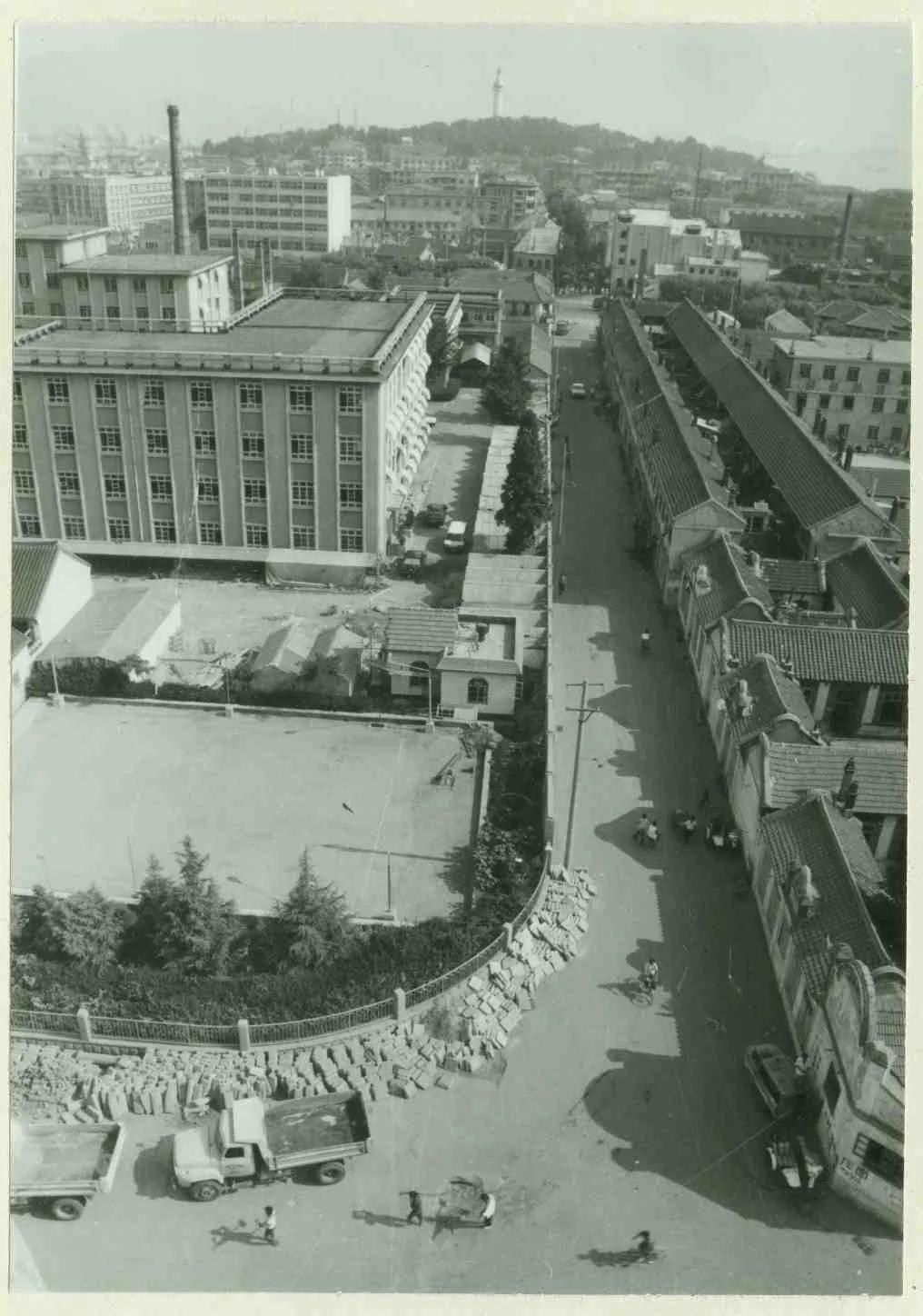

上官云 摄

“水电铁军”攻坚克难

应急管理部自然灾害工程应急救援合肥队作为国家级自然灾害工程救援队,立足安徽,辐射长三角,为自然灾害工程救援提供保障。

对党忠诚、肩上担当、勇于攻坚、敢于斗争,这是长期建设发展历程中凝练出来的“水电铁军精神”。无论是暴雨倾盆的白天,还是风雨交加的夜晚,作为一支专业救援力量,他们总是出现在人民最需要、最危险的地方。

在很多救灾战线上都能看到他们的身影,他们的红色总是格外醒目。一组数字可以说明这支队伍强大的战斗力:成立以来,先后参加过四川汶川地震、甘肃舟曲泥石流等40余次艰难危险的任务。

2024年,他们圆满完成安徽歙县抗洪抢险、安徽六安决口封堵、湖南华容重大决口封堵、辽宁葫芦岛水毁公路抢修等急难险任务,用实际行动诠释了“攻坚克难、敢打胜仗”的水电铁军坚强作风。

中国能源建设集团有限公司合肥分公司副总经理王伟伟,曾出现在唐家山盐湖救援、四川雅安芦山地震等各类高难度救援现场,凭借冷静、高效的业务能力和指挥能力,一次次成功转危为安。

上官云 摄

对于救援人员来说,轻伤是常有的事。王薇薇本人也患有间歇性神经性耳聋,这是多年在爆炸现场的后遗症。但只要一声令下,他们还是会义无反顾地奔赴救灾前线。“这种责任感刻在我们的骨子里。”

将救援力量嵌入工程项目中

中国能源工程合肥分公司围绕工程救援技术研发、防灾减灾科普教育、应急人才培训等重点领域,积极拓展“应急救援+产业发展”,有效满足中部地区重大自然灾害项目应急救援战略需求。

29日,在中国安能合肥分公司一楼指挥中心,前来采访的记者团看到了中国安能与合肥工业大学智能研究院联合研发的应急指挥调度平台。

该平台智能化程度较高,通过腕带和定位器,可以精准掌握人员所在位置、生命体征、设备所在位置、速度等信息,一旦发现人员生命体征异常、设备超速等情况,可以实时预警。系统还能通过AI和数字孪生模拟溃坝、山体滑坡、内涝等任务场景,推导和优化处置方案。

在其下属的巢湖基地,记者还看到了侦察无人机、3D激光扫描仪、自扶正救生艇、GX416植保机、地质雷达等高科技应急救援装备。

不仅如此,通信指挥车、子母龙式吸水起重机、水陆全地形多功能起重机……这里,一排排重型设备整齐排列。

为了准确掌握技术,救援队员们几乎每天都要训练,他们能用圆盘切割锯把灯泡上的电线剪断,电线立刻就断了,而灯泡却完好无损;还能用液压剪把鸡蛋捡起来,一点也不损坏鸡蛋。

上官云 摄

拾级而上,不远处就是大型救援设备作业现场,无论是全地面多功能起重机、遥控智能挖掘机,还是高速轮式多用途工程车等高科技救援设备,操作人员如今都能熟练操作和使用。

救援基地动力浮桥操作工张旭升说:“应急管理部给救援基地配备了一大批国内顶尖的探测、排水、救援等高精度救援设备,大大提高了我们的救援能力。”

王伟伟介绍,近年来,中国能建积极参与国家能源基础设施建设,组建大坝浇筑、隧道掘进等专业化队伍,将救援力量嵌入工程建设,运用市场机制磨练专业能力,大幅提升救援队伍能力,探索出了一条特色鲜明的工程救援常态化发展道路。

这条路应该是什么样的?他说,应急救援应该是主要职责,然后通过工程建设磨练队伍的能力。“要把书本上学到的东西和实践结合起来。工程建设就是实践,适合自己的就可以进行实战训练。如果只练技能,没有实战经验,到了现场就会手忙脚乱。”

立足现在,放眼未来,“水电铁军”精神依然光辉,这支队伍也在探索一条属于自己的更为宽广的发展道路。(完)