7月22日,国家疾病预防控制中心、教育部、国家卫生健康委、国家体育总局联合发布《中小学生超重与肥胖综合防控技术指南》,指南明确提出了“预防为主、早期干预、预防超重肥胖”的三级防治策略,旨在通过科学、系统的综合防控措施,有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展,保障学生身心健康。

肥胖关乎健康、关乎容貌。近年来,儿童肥胖已成为全球公共卫生问题,发病率不断上升,且呈现低龄化趋势,心血管损害、血脂代谢异常等肥胖并发症也呈现提早发病的趋势。肥胖儿童肥胖症发病年龄在1-5岁之间。如何真正减少“小胖子”?在《指南》的指导下,家长、学校、社会该如何帮助儿童控制体重?营养部主任营养师刘云曼有答案。

儿童超重和肥胖的定义与成人略有不同

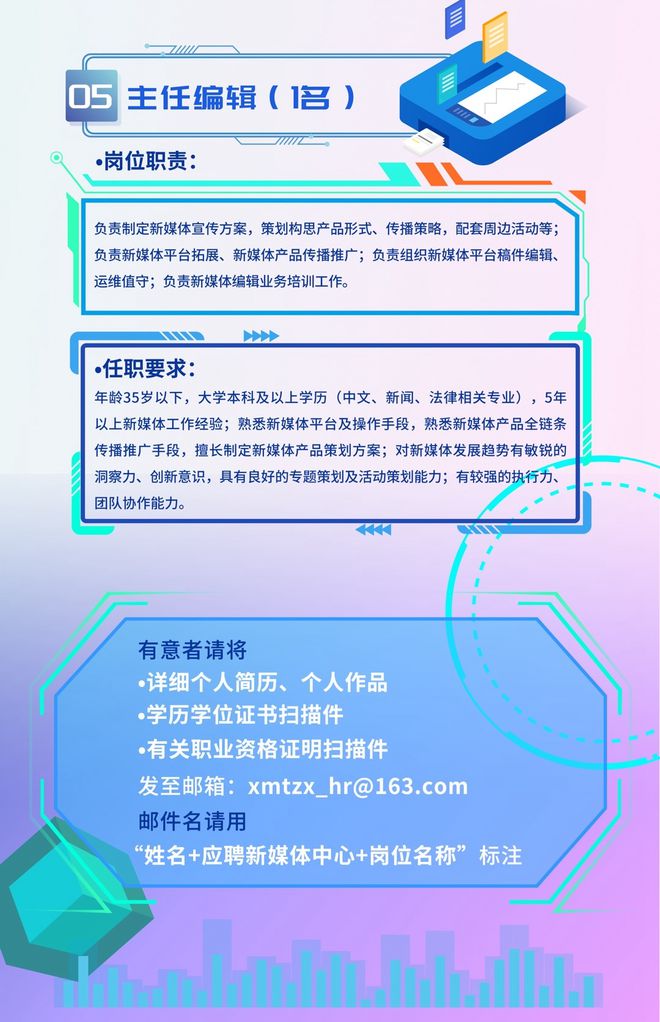

提倡健康饮食,少盐、少油、少添加糖;提供详细的科学干预方法并鼓励学校配备合格的专兼职营养指导老师;保证体力活动,提倡每日运动,鼓励学校每天开设1节体育课;筛查建档,结合健康体检等工作建立学生健康档案,并及时将体检结果反馈家长;公布《中小学生超重与肥胖风险自评估表》,部署家庭、学校在专业机构指导下,通过测算进行自评估,将总分以表形式呈现,并进行评估预警……

《指南》提出了一系列具体的实施措施,全面系统地推进我国中小学生超重肥胖防控工作。“这是第一次强调预防的重要性,不能等到超重肥胖出现了才去干预,那就晚了。”刘云曼说。

她告诉记者,根据国内外多项研究的数据,我国儿童总体超重肥胖率已达五分之一,在上海等经济发达地区,这一数字甚至达到四分之一。如何判断超重肥胖?刘云曼说,成年人一般以BMI指数来判断,国际上25为超重,30为肥胖,在亚洲,这一指数略微下调至24、28,“因为中国人更容易肥胖”。同样,孩子是否肥胖与年龄、身高、性别等因素息息相关,“在婴儿期,出生体重超过4公斤的婴儿就属于巨大儿,面临出生后出现肥胖的风险。如果孩子在学龄期BMI超过20,就可以算是肥胖。如果家长没有持续监测孩子的身高体重,在关键的成长期,超重或肥胖可能会危害健康。”

肥胖并发症在门诊儿童中很常见

为何儿童时期肥胖问题常常被忽视?“年龄较小,家长很难发现孩子身上有明显的并发症,而在传统观念里,胖、高、壮可能是健康的标志。”刘云曼坦言,“我最近接诊了一位明显肥胖的4岁男孩,血液检查结果显示他低密度胆固醇超标,3岁孩子糖脂代谢异常,学龄儿童饮食不适合自己。胰岛素升高、脂肪肝、高血压,这些听起来不可思议的‘中老年人慢性病’,其实在门诊很常见。”

同时,肥胖带来的另一个问题是心理负担:很多孩子在幼年时就会敏锐地意识到“肥胖”会导致在环境中受到歧视、社会评价降低,甚至遭受污名化,自尊心的提高和增强可能会受到影响,从而逃避医疗和健康管理。还有很多孩子为了寻求安全感,通过暴饮暴食来发泄情绪,这不仅加重肥胖,还可能引发相关的心理疾病。

长期的问题需要长期的管理,既要治疗又要预防,身心灵两方面都要重视。在她看来,这才是这次《指南》发布的最大意义。早在2020年,国家卫健委就发布了《上海市0-6岁儿童肥胖干预服务实施指南》,2023年,儿童中心作为项目单位承担了上海市《0-6岁儿童肥胖干预服务实施指南》的实施工作,负责方案设计、培训指导。其中,很多数据来自于上海儿童医学中心医联体门诊——浦东新区潍坊社区卫生服务中心儿童营养门诊。在随访的平均年龄在10岁左右的儿童中,71%出现了代谢综合征,58.1%出现胰岛素抵抗,29%出现血脂异常。超重肥胖问题刻不容缓。

“儿童体重管理是医院、社区、家庭三方共同努力的结果,需要多方共同努力推动方案的实施和坚持。对于孩子本身来说,重点是生活方式的改变。但如果已经出现相关的肥胖并发症,有效的减重需要专业的医学指导。”她说。

防控超重与肥胖需从孕前开始

那么,儿童肥胖需要关注哪些重点呢?刘云曼表示,高危因素包括父母肥胖、孕期体重增长过快、妊娠期糖尿病、胎儿宫内营养不良及生长迟缓、低体重出生婴儿、巨大儿、婴儿期过度喂养等。

其次,胎儿期、婴儿期、脂肪重新聚集期(5-7岁)以及青少年期是整个生长发育过程中脂肪发育最活跃、脂肪细胞增殖最迅速的阶段,也是容易发生肥胖的生理敏感期,更是预防肥胖的关键窗口期。“有研究表明,6月龄前体脂率快速上升,可能会增加2岁时婴儿肥胖的风险。”

为此,刘云曼针对容易被忽视的阶段提出了超重肥胖的预防建议:备孕及怀孕期间,准父母需要及时关注孕前及产前检查报告,接受专业人士长期(1至2年)面对面的健康咨询,建议维持每月一次,这是应对生命前1000天高风险肥胖婴儿的关键策略。“备孕女性及孕妇及其丈夫需要在医生和营养师的指导下均衡饮食,减少高加工食品的摄入;在母乳喂养及辅食添加阶段,以纯母乳喂养为佳,辅食应分阶段添加,避免过度喂养。”

她还提到,社区、区级卫生机构应定期筛查儿童肥胖高风险家庭,加强健康教育,必要时将儿童转诊至三级医疗机构进一步诊治。儿童健康环境也需要更多关注。建议注册营养师等相关专业人员定期对托幼机构进行营养指导,优化膳食结构,尽早对超重肥胖说“不”。